Economia

A recessão inflacionária, o gradualismo e a desindustrialização do Brasil

A recessão inflacionária, o gradualismo e a desindustrialização do Brasil

Isso nos leva a uma questão fundamental: há um entendimento equivocado, embora generalizado, dos efeitos do crescimento econômico e do seu oposto, a recessão.

A teoria econômica predominante e, por consequência, o senso comum, atribuem ao crescimento econômico a inflação de preços. Quando a economia está aquecida, os preços sobem, afirmam eles. A demanda está muito elevada, por isso os preços tendem a subir.

Logo, uma recessão seria o remédio indicado para debelar um quadro econômico inflacionário. A recessão, defendem estes economistas, derruba a demanda e, como resultado, os preços caem.

Mas a verdade é exatamente o oposto disso.

O crescimento econômico é inerentemente deflacionário. Se a economia cresce, ela produz mais, aumentando a oferta de bens e serviços disponíveis para o consumo em uma comunidade. A economia se torna mais produtiva. Com uma maior quantidade de bens e serviços no mercado, e o estoque de moeda relativamente estável, os preços tendem a cair. A moeda ganha poder de compra. Daí a natureza deflacionária do crescimento econômico.

A recessão, por sua vez, significa que a produção está em plena contração; é quando a atividade econômica se retrai. A economia produz menos, diminuindo a oferta de bens e serviços disponíveis para o consumo em uma comunidade.

Logo, em que pese o estoque de moeda relativamente estável, em uma economia com uma menor quantidade de bens e serviços sendo ofertada no mercado, os preços tendem a subir. A moeda perde poder de compra. A recessão é um fenômeno cujos efeitos são necessariamente inflacionários.

Por que então o entendimento distinto do senso comum? Por que a propensão a equivaler crescimento econômico com inflação e recessão com deflação?

Simplesmente porque confundem demanda nominal -- aqui entendida como um aumento da oferta monetária na economia -- com demanda real, a qual é oriunda de um efetivo aumento da produção na economia.

A inflação monetária, o aumento da oferta de dinheiro na economia -- sendo este o correto significado de inflação --, tende a elevar os preços de forma generalizada. Injetar moeda na economia certamente aumentará a "demanda nominal", encarecendo os produtos ofertados -- ou, dito de outra forma, diluindo o poder de compra de cada unidade monetária.

O que a inflação monetária não pode garantir, contudo, é um aumento efetivo e sustentável da produção, da atividade econômica.

A demanda real é aquela originada justamente pela maior oferta de bens e serviços na economia, conforme sugere a Lei de Say: "a oferta gera sua própria demanda". Ainda hoje a Lei de Say é rejeitada por muitos economistas. Mas isso decorre de uma errônea compreensão da teoria monetária.

Eu só posso demandar bens no mercado ofertando nele as mercadorias por mim produzidas. Eu intercambio a minha produção pela produção de outros fabricantes. A moeda, nesse processo, funciona apenas como o meio de troca, como o bem "intermediário" que eu aceito receber em troca dos meus produtos, para poder adquirir logo mais adiante as mercadorias que eu realmente desejo. Quanto mais eu produzo, maior será meu poder de compra no mercado. Maior será minha demanda real no mercado.

Se a oferta monetária dobrar em uma economia, a produção agregada -- aqui entendida como a soma de todas as produções de indivíduos e empresas em dita economia -- não será duplicada. Os preços dos bens e serviços ofertados nessa economia, porém, tenderão a subir sobremaneira; aumentou-se apenas a demanda nominal. Os pormenores de todo o processo de expansão monetária e seus efeitos na economia não são o tema central do artigo, para isso recomendo ler aqui e aqui.

O ponto central deste artigo é entender que o aumento da demanda real, uma maior produção na economia, tem efeitos deflacionários e não inflacionários, ao contrário do que costumam afirmar muitos economistas. E queda da demanda real, uma menor produção na economia, exerce inevitavelmente pressões inflacionárias. Tudo o mais constante, uma recessão provocará um aumento dos preços.

Em resumo, basta aplicar a velha lei de oferta e demanda. Quanto mais bens e serviços são ofertados no país (crescimento econômico), menores tendem a ser os seus preços. Quanto menos bens e serviços são ofertados (recessão), maiores tendem a ser seus preços. Produção em alta, preços em queda. Produção em baixa, preços em alta. Economia em crescimento, os preços caem. Economia em contração, os preços sobem. Simples assim.

A recessão inflacionária brasileira e a nossa desindustrialização

A natureza inflacionária da recessão ajuda a explicar a intrincada situação da economia brasileira, pois ela é mais um dos fatores exercendo enorme pressão altista nos preços.

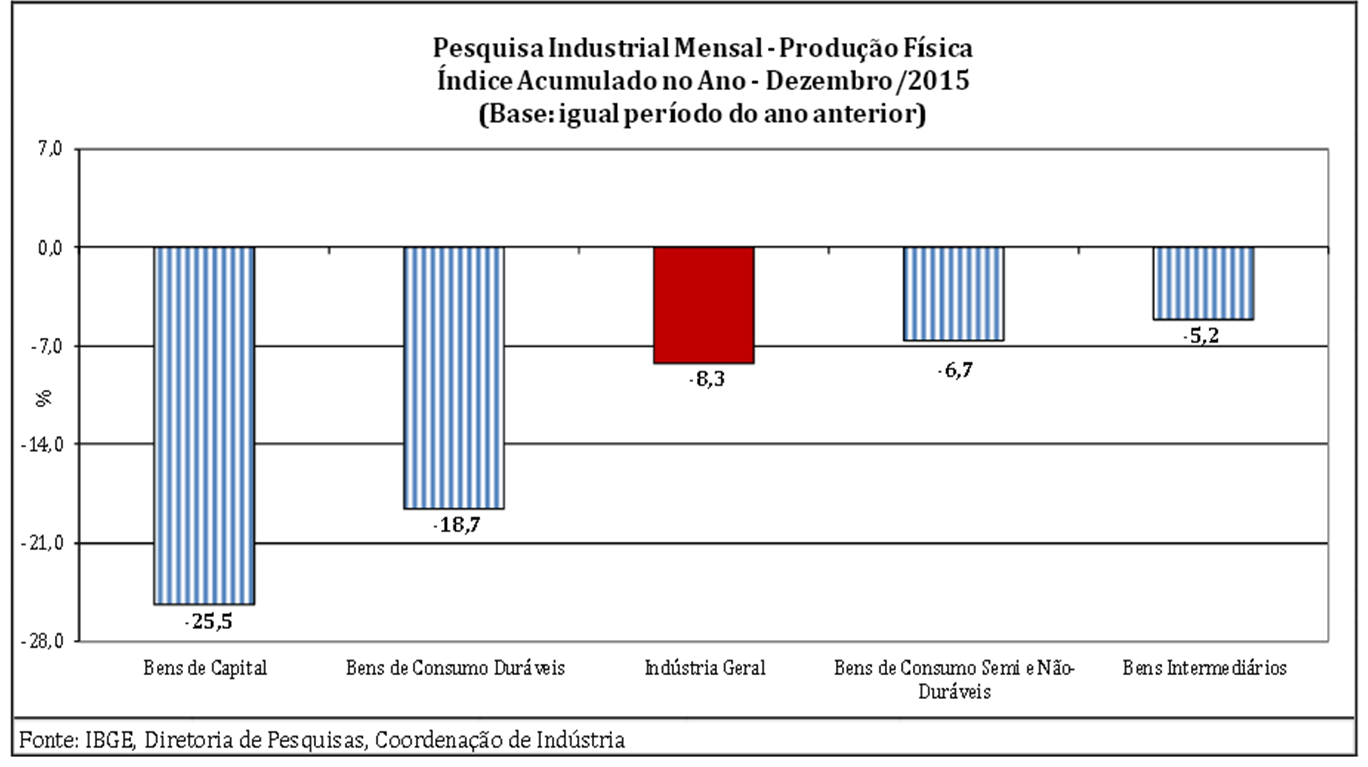

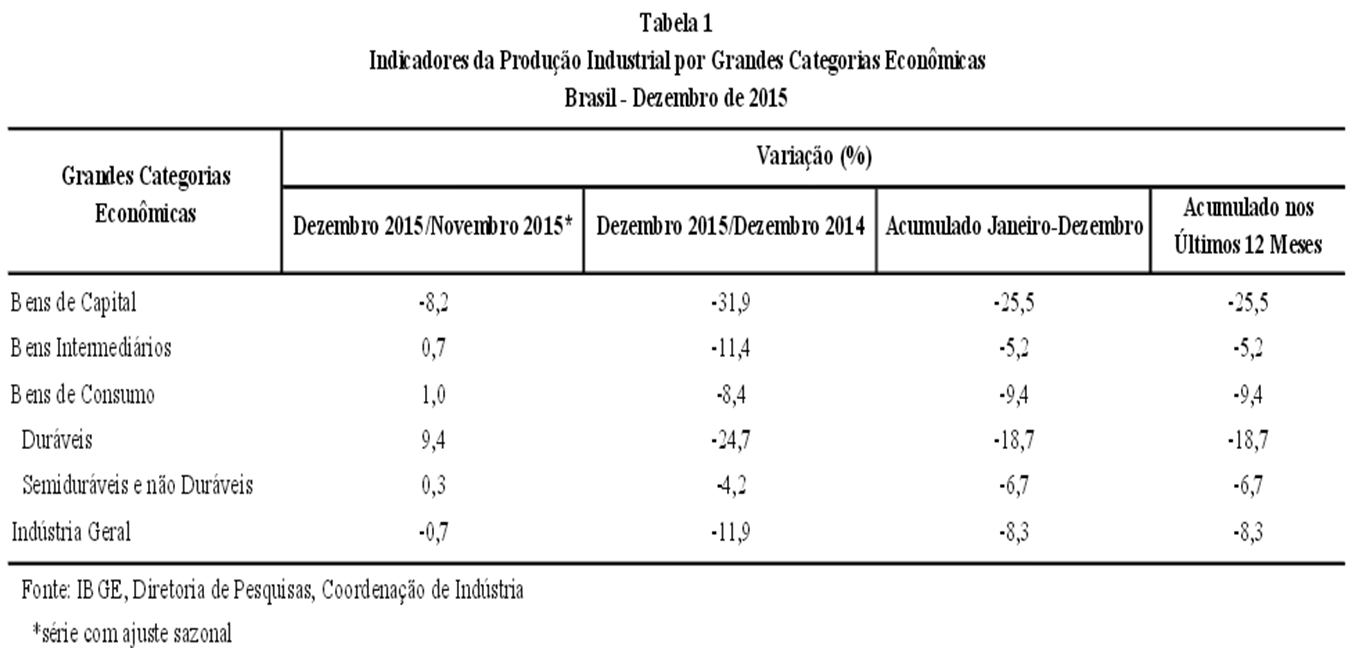

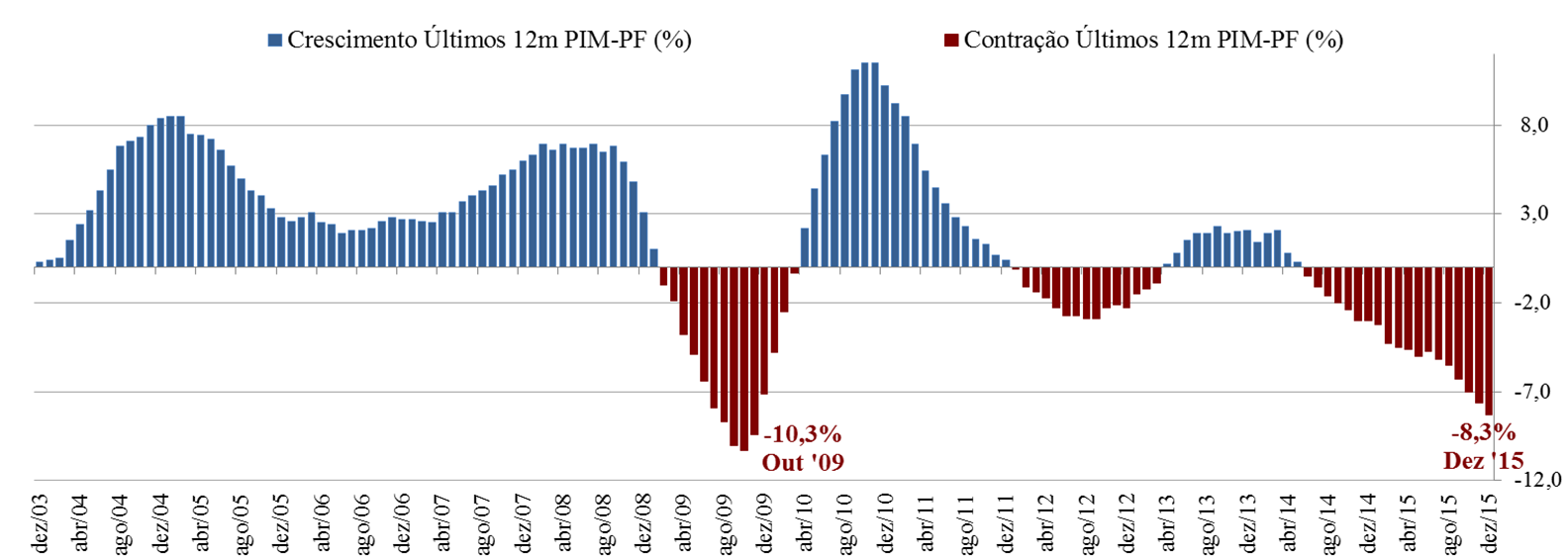

Segundo a Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) do IBGE, a produção industrial brasileira fechou 2015 com uma contração de 8,3%, sentenciando o ano como o pior de toda a série histórica iniciada em 2003. No confronto com igual mês do ano anterior, o total da indústria apontou redução de 11,9% em dezembro de 2015, a vigésima segunda taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação. Mais um recorde quebrado.

Verdade seja dita, quando analisamos o acumulado dos últimos doze meses, outubro de 2009 seria o pior mês da história, período em que a produção despencou 10,3%. Entretanto, aquele era o ano após o estouro da crise de 2008. A queda de então foi mais acentuada, porém, mais abrupta e a reversão não tardou a chegar. Foram 13 meses de produção industrial decrescente.

Agora, embora a retração não seja (ainda) tão profunda quanto a de 2009, desde março de 2014 o índice de produção industrial vem apresentando queda após queda, registrando incríveis 19 meses consecutivos de contração da indústria.

Outro detalhe importante, em 2009, a contração ocorreu essencialmente nas indústrias de capital intensivo, como mineração e metalurgia, bens de capital, nas cadeias produtivas intermediárias e mais distantes do consumo final. Por sinal, fenômeno idêntico verificou-se nas indústrias de grande parte dos países pós-crise de 2008.

Hoje, contudo, a retração da indústria é substancialmente generalizada, o que agrava severamente o quadro inflacionário recessivo do país. A fabricação de produtos alimentícios chegou a cair 4,2% em julho de 2015, o pior mês da série.

Outra marca histórica apresentou a produção de bebidas, com queda de 5,4% em dezembro de 2015. A indústria farmacêutica segue a mesma tendência, tendo encolhido 12,2% em 2015, também o pior mês da série histórica. Todas as atividades industriais contempladas pela PIM-PF em 2015 contraíram, com a exceção do aumento de 3,9% das indústrias extrativas.

A ironia das estatísticas de produção jaz em duas das cadeias produtivas mais protegidas e subsidiadas da indústria nacional: a de veículos automotores e a de informática e eletroeletrônicos, as quais encolheram nada menos que 26% e 30%, respectivamente. Isso configura não apenas as maiores contrações da indústria nacional em 2015, como também o pior mês das séries históricas de cada um desses setores. Uma marca ímpar e, sem dúvida alguma, um sucesso estrondoso de política industrial nacional.

Os mais preocupados em eximir a responsabilidade do governo poderiam argumentar que o mundo todo passa por um ciclo de retração da indústria, pois se trata de uma crise mundial, diriam eles. Nada mais falso.

Das dez principais economias do globo, nenhuma apresenta contração similar à nossa. Alguns países registram crescimento, outros, pequenas retrações. Nenhum, porém, consegue igualar a infeliz façanha da indústria brasileira, qual seja, o nível de produção industrial está 8,6% abaixo do de 2003. À exceção da indústria de vestuário e de couros, todas as cadeias produtivas do Brasil estão em um patamar abaixo do de 2003. Mais uma conquista no campo das políticas públicas e outro troféu para a prateleira dos insucessos do governo petista.

Se isso não é desindustrialização, não sei o que seria.

O curioso desse quadro calamitoso é o silêncio ensurdecedor dos economistas defensores do câmbio desvalorizado como remédio à indústria nacional. Estamos prestes a testemunhar o maior encolhimento da produção da economia brasileira dos últimos 20 anos justamente no momento em que o dólar atinge o seu maior patamar na era do real.

Em virtude disso tudo, nada mais natural que os índices de preços registrem aumentos persistentes diante da decrescente atividade industrial. E considerando que o ajuste na estrutura produtiva ainda está em curso -- mais fábricas fecharão as portas e/ou reduzirão o nível de produção neste ano --, a recessão da economia seguirá exercendo pressões inflacionárias.

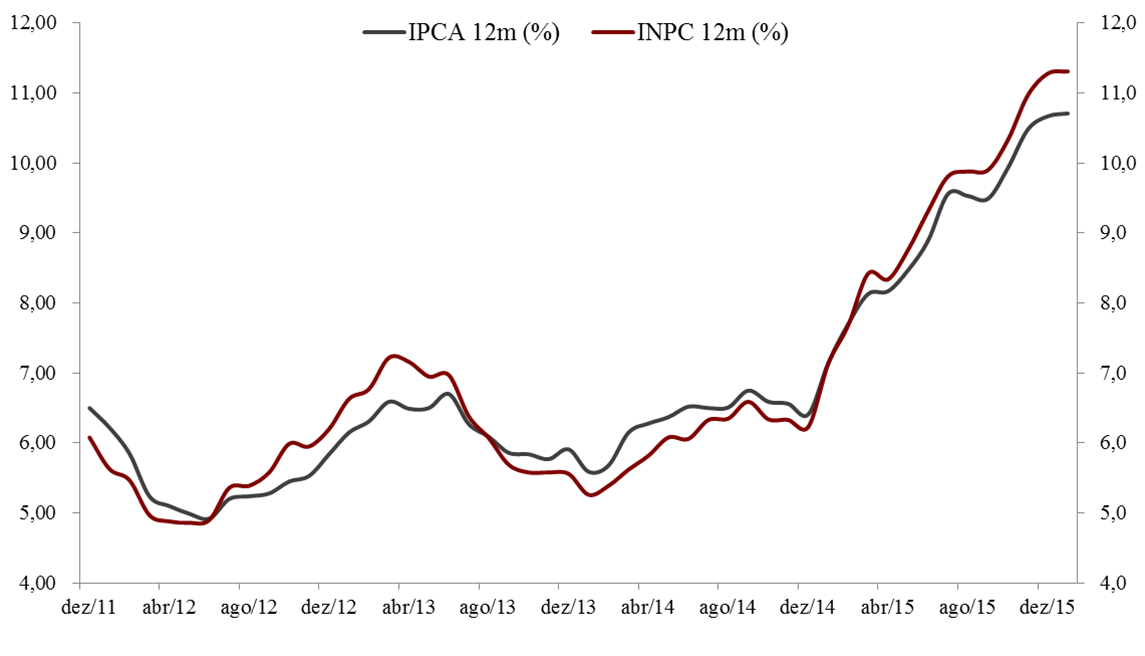

IPCA, INPC e os agregados monetários

Desde a brusca apreciação do dólar a partir de 2003 até 2011, o IPCA e o INPC não registravam crescimento de dois dígitos. De acordo com a última leitura dos índices, em janeiro, os preços subiram 10,71% e 11,31%, respectivamente.

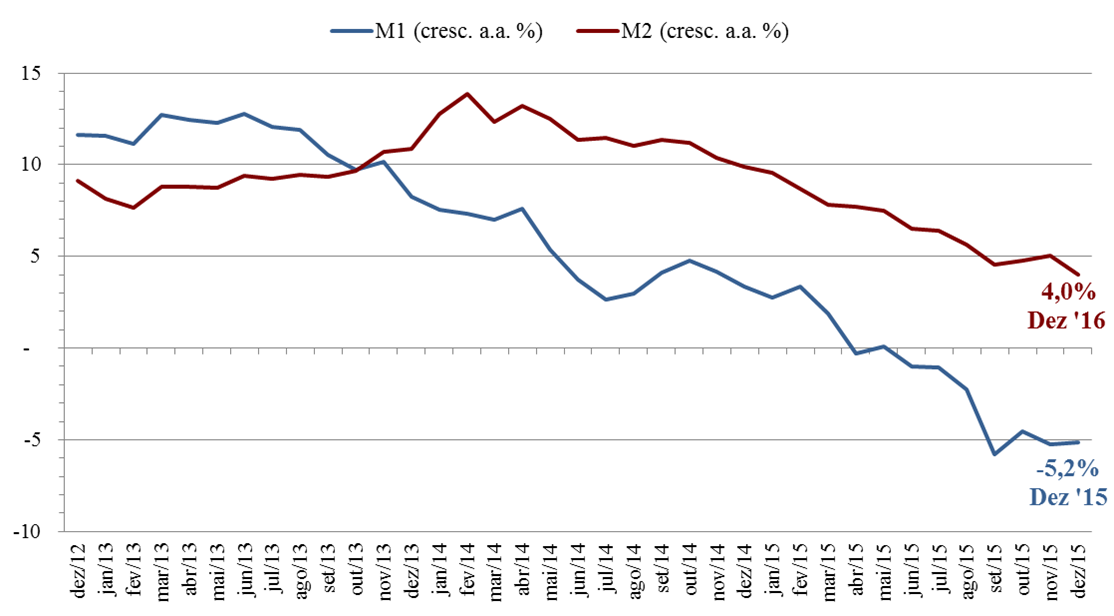

E tudo isso apesar da contenção do crédito bancário -- em termos reais, o crédito tem decrescido nos últimos meses -- e da inédita estabilidade dos agregados monetários. Há 25 meses, o M1 cresce a taxas anualizadas de um dígito, sendo que, em cada um dos últimos sete meses, o agregado registrou crescimento negativo. Ambos os fenômenos jamais haviam ocorrido na era do real. O M2 compartilha de tendência semelhante, cresce a taxas anualizadas de um dígito desde fevereiro de 2015, um recorde de onze meses consecutivos.

O atual estado de coisas é de fato extraordinário: a quantidade de moeda na economia está diminuindo -- ou praticamente estável, dependendo do agregado -- e, apesar disso, os preços da economia seguem crescendo fortemente. A "demanda nominal" despenca, mas a alta dos preços perdura. Por quê?

Grande parte da atual desgraça é explicada pela depreciação do câmbio. Também contribui, e muito, a profunda recessão da economia -- evidenciada pela retração histórica da indústria. Adicione a esses fatores as expectativas de inflação e a desconfiança e o quadro fica cada vez mais difícil de remediar.

Isso tudo nos leva a duas lições fundamentais. Primeiro, o aumento da oferta monetária nem sempre se traduzirá em aumentos de preços ao consumidor. Da mesma forma, uma diminuição da quantidade de moeda não garantirá uma redução em tais preços. Tudo o que podemos predicar é que um aumento do estoque de dinheiro em uma economia tende a elevar diversos preços, não apenas os dos bens de consumo final, mas de toda a gama de bens, serviços e ativos disponível no mercado.

De 2004 a 2010, os agregados registraram aumentos consideráveis -- em diversos meses acima de 20% ao ano --, mas o IPCA jamais esteve em dois dígitos. As ações de empresas e os imóveis, porém, bateram recordes de valorização nesse período.

A segunda lição é que o gradualismo simplesmente não funciona. Os incrementos módicos e sucessivos da SELIC, feitos durante a presidência de Tombini, não apenas não contiveram a escalada da inflação de preços, como também ajudaram a enterrar a economia, encarecendo -- ou fazendo desaparecer -- o crédito bancário e debilitando a indústria nacional.

O gradualismo do nosso Banco Central é um conspícuo fracasso: não conteve a inflação, semeou desconfiança e ajudou a gerar o que muitos já prognosticam como a pior recessão da história da economia brasileira. Que tal proeza não tenha suscitado uma carta de resignação imediata de toda a diretoria do Banco Central é mais um sinal da falta de vergonha que assola o país.

Conclusão

Debelar a inflação de preços recorrendo principalmente à manipulação da taxa de juros, como quer o Banco Central e o governo brasileiro, não irá funcionar. Especialmente neste momento de total descrédito, de recessão profunda e de câmbio depreciado e volúvel ao menor sinal de hesitação do governo, manipulações da taxa SELIC serão, na melhor das hipóteses, inócuas; ou contraproducentes, se intensificarem a queda da atividade econômica e minarem a confiança na moeda brasileira, desvalorizando ainda mais o câmbio.

Ainda não chegamos ao fundo do poço. A atividade econômica está em plena retração e sem tendência de reversão. É certo que, em algum momento, a queda na produção da economia cessará, mas reverter o quadro e aumentar a produtividade não será fácil. Isso requer a retomada dos investimentos, o que necessariamente exige confiança, o ingrediente mais escasso no Brasil do governo Dilma.

A queda da produção da economia é mais um fator causante da elevada inflação de preços que aflige a sociedade brasileira. O elemento crucial, contudo, é a brusca e persistente depreciação do câmbio, que tem sua origem nas próprias políticas do governo e na falta de confiança nele e no Banco Central.

Se o Banco Central tem como meta explícita enfraquecer o real em pelo menos 4,5% ao ano, medido pelo IPCA, não deveríamos esperar nada além da contínua desvalorização do câmbio. O dólar em alta é o sintoma mais patente da doença que acomete o real brasileiro, cuja causa pertence inteiramente ao governo.

O Banco Central deveria impreterivelmente ter como objetivo o fortalecimento da nossa moeda. O problema é que a presidente, a sua equipe econômica e o presidente do Banco Central não têm a menor credibilidade para -- muito menos o desejo ou objetivo de -- implantar essa política.

Por isso tudo, o quadro inflacionário atual é tão resiliente. A melhor política é esperar acabar o mandato da presidente -- ou impedir a sua continuidade -- e rezar/orar por um Fed frouxo, capaz de enfraquecer o dólar globalmente -- o que há grandes chances de ocorrer, por sinal, mas isso é assunto para outro artigo.

Enquanto isso não acontece, estamos condenados a padecer da recessão inflacionária brasileira.

Comentários (117)

Deixe seu comentário