Dinheiro sólido na Itália medieval

Poucos episódios na história monetária ilustram melhor a teoria austríaca do dinheiro do que a experiência das moedas concorrentes na Itália medieval tardia. Em uma era de fragmentação política, com dezenas de cidades-estado emitindo suas próprias moedas, mercadores e banqueiros se viam constantemente diante do problema de quais moedas confiar. Dessa cacofonia, duas moedas se elevaram à proeminência internacional: o florim de ouro de Florença, cunhado pela primeira vez em 1252, e o ducado veneziano, introduzido em 1284.

O que explica seu sucesso? Não apenas o poder militar, tampouco leis coercitivas de curso forçado, mas sim a integridade. Tanto Florença quanto Veneza resistiram à tentação de desvalorizar suas moedas, conquistando assim reputações de honestidade e estabilidade. Como resultado, suas moedas tornaram-se indispensáveis ao comércio de longa distância, da Flandres ao Levante. Em contraste, estados que praticaram a desvalorização agressiva, como os Estados Papais ou o Reino de Nápoles, viram suas moedas rejeitadas fora de suas jurisdições locais.

Este artigo situa o florim e o ducado dentro da tradição austríaca sobre o dinheiro. A teoria da origem do dinheiro de Carl Menger, o teorema da regressão de Ludwig von Mises, o argumento de F. A. Hayek em favor da competição monetária e a crítica de Murray Rothbard à desvalorização encontram na experiência italiana sua confirmação. Longe de ser um fenômeno moderno, a competição entre moedas há muito tempo disciplina os emissores, recompensando aqueles que preservam o valor e punindo os que recorrem a artifícios fiscais de curto prazo.

A análise se desenvolve da seguinte forma. A Seção I apresenta a teoria austríaca do dinheiro e da competição entre moedas. A Seção II descreve o panorama monetário e político da Itália medieval tardia. As Seções III e IV examinam em detalhe, respectivamente, o florim florentino e o ducado veneziano. A Seção V contrapõe o sucesso dessas moedas ao fracasso das moedas desvalorizadas. E a Seção VI interpreta os resultados à luz da tradição austríaca, considerando também suas implicações para os debates contemporâneos, especialmente diante das criptomoedas e das moedas digitais de bancos centrais (CBDCs).

A teoria austríaca do dinheiro e da competição monetária

O dinheiro como instituição de mercado:

O ensaio clássico de Carl Menger, de 1892, “On the Origins of Money”, defendeu que o dinheiro não é produto da legislação, mas sim de uma ordem espontânea. Participantes do mercado, buscando reduzir os custos da troca direta (escambo), convergem gradualmente para mercadorias mais vendáveis. Posteriormente, Ludwig von Mises ampliou essa análise em sua obra A Teoria do Dinheiro e do Crédito (1912), desenvolvendo o teorema da regressão para explicar o poder de compra do dinheiro.

A visão austríaca é, portanto, resolutamente anti-estatista. O dinheiro não é uma invenção dos governos; ele é descoberto pelos mercados. Os Estados podem, posteriormente, cunhar e regulamentar moedas, mas o processo pelo qual determinados meios passam a ser universalmente aceitos antecede e transcende a autoridade política.

O problema da desvalorização

Os escritos históricos de Rothbard enfatizam um padrão recorrente: governantes monopolizam a cunhagem e, em seguida, desvalorizam as moedas de forma contínua para extrair senhoriagem. Seja por meio de cortes na moeda, redução da pureza ou adulteração dos metais, a desvalorização funciona como um imposto oculto, transferindo riqueza dos detentores de moeda para o Estado. Contudo, como ressaltam os austríacos, tais manipulações não podem ser escondidas indefinidamente: os agentes de mercado se ajustam, e a confiança na moeda desvalorizada desmorona.

A competição monetária como disciplina

A obra Denationalisation of Money (1976), de Hayek, estendeu o argumento austríaco em uma proposta de política: permitir que agentes privados emitam moedas concorrentes, de modo que os consumidores tenderão a adotar aquelas mais estáveis. A possibilidade de “saída” disciplina os emissores de forma muito mais eficaz do que os monopólios estatais. A Itália medieval tardia representa um exemplo histórico marcante desse fenômeno. Sem uma unidade política abrangente, múltiplas moedas competiam entre si. Mercadores eram livres para rejeitar moedas degradadas e adotar as mais confiáveis. O florim e o ducado ascenderam ao domínio justamente por meio dessa seleção competitiva.

O panorama monetário da Itália medieval tardia

Contexto político e econômico:

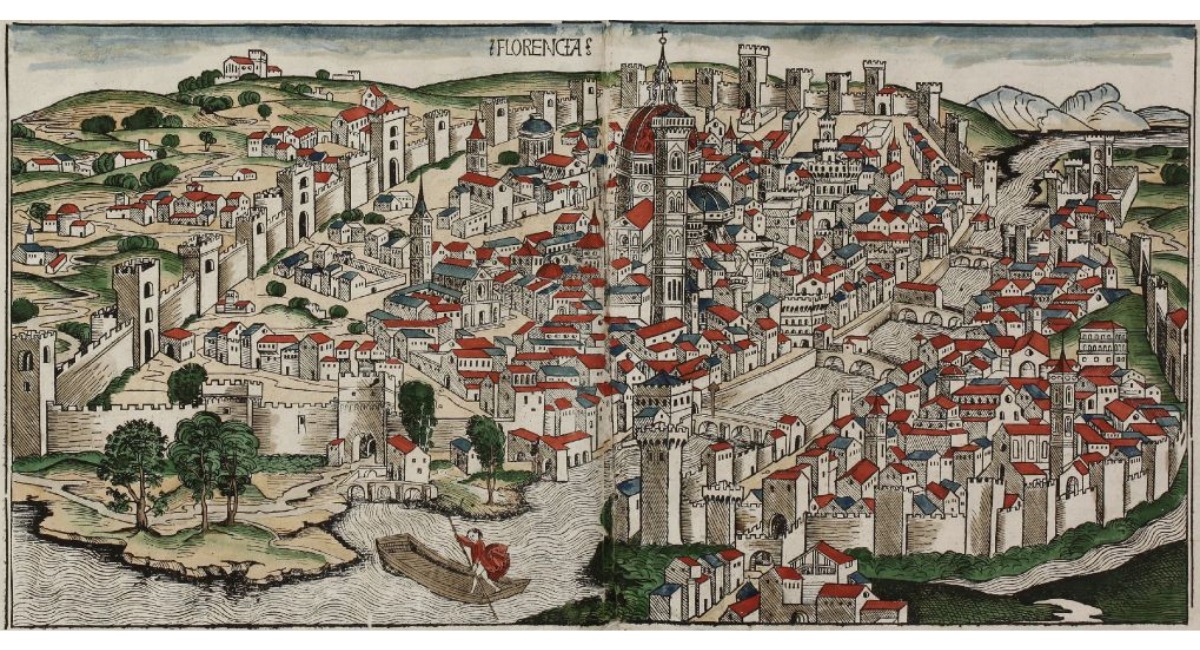

A península Itálica, nos séculos XIII e XIV, era um mosaico de cidades-estado, principados e territórios eclesiásticos. Florença, Veneza, Gênova, Milão, Siena, os Estados Papais e o Reino de Nápoles seguiam políticas monetárias independentes. Economicamente, a Itália era um polo central do comércio mediterrâneo. Florença se destacava nos têxteis e na atividade bancária; Veneza, no comércio marítimo; Gênova, nas finanças e na navegação. Os banqueiros italianos foram pioneiros em técnicas como letras de câmbio, cartas de crédito e formas embrionárias de finanças internacionais. Tais inovações dependiam de uma moeda confiável.

A proliferação de moedas:

Cada entidade política emitia sua própria moeda, muitas vezes tanto em prata quanto em ouro. As taxas de câmbio eram registradas regularmente em manuais de mercadores, e cambistas profissionais atuavam em todas as feiras. Essa diversidade de emissões criava oportunidades, mas também aumentava os custos de transação. As moedas variavam enormemente em pureza e peso, e a degradação era frequente.

O problema da confiança:

Os mercadores rapidamente aplicavam descontos ou rejeitavam moedas suspeitas de desvalorização. A aceitação de uma moeda não se baseava em decreto político, mas em sua confiabilidade percebida. Nesse contexto, a reputação de estabilidade tinha um valor imenso, um fato que Florença e Veneza souberam explorar em benefício próprio a longo prazo.

O florim florentino

Florença começou a cunhar o florim de ouro em 1252. Pesando aproximadamente 3,5 gramas e produzido com pureza quase total, trazia em um lado a flor-de-lis e, no outro, São João Batista. Seu design consistente reforçava o reconhecimento além das fronteiras. Durante quase três séculos, o conteúdo de ouro do florim permaneceu praticamente inalterado. Florença resistiu à tentação de desvalorizar a moeda mesmo em períodos de crises fiscais. Essa política diferenciou a cidade de seus rivais e garantiu ao florim a reputação de meio confiável. Por essa razão, já no século XIV, o florim era a moeda preferida para o comércio de longa distância. Foi amplamente aceito na Flandres, na Alemanha, na Inglaterra e no Levante. Contratos por toda a Europa especificavam pagamentos em florins. Famílias de banqueiros-mercadores italianos, como os Bardi, Peruzzi e, mais tarde, os Medici, basearam suas extensas redes de crédito no florim. O florim sustentou a ascensão de Florença como uma potência bancária. Sua estabilidade facilitava contratos internacionais, fortalecia a confiança nas finanças florentinas e contribuía para a era de ouro econômica da cidade.

O ducado veneziano

Veneza introduziu o ducado de ouro em 1284, modelado de forma semelhante ao florim, mas ligeiramente mais leve. Conhecido mais tarde como zecchino, rapidamente conquistou prestígio no comércio mediterrâneo. Assim como o florim, o ducado manteve [6] por séculos uma consistência extraordinária em peso e pureza. As autoridades venezianas compreendiam que sua supremacia comercial dependia da confiança monetária. Como observa [7] Frederic Lane, a reputação de Veneza pela honestidade em sua cunhagem era tão valiosa quanto a própria frota naval. O ducado circulou amplamente pelo Levante, pelo Império Otomano e até mesmo pela Ásia, através do comércio caravaneiro. Tornou-se a moeda de ouro padrão para as trocas internacionais até bem dentro do século XVI, rivalizando e, em muitos mercados, superando o florim. O ducado fortaleceu a posição de Veneza como intermediária marítima da Europa. Sua aceitação nos mercados muçulmanos, onde a desconfiança em relação às moedas ocidentais desvalorizadas era elevada, proporcionou aos mercadores venezianos uma vantagem competitiva decisiva.

Disciplina de mercado e o fracasso das moedas degradadas

Casos contrastantes, a Lei de Gresham em prática

Os Estados Papais desvalorizavam frequentemente sua cunhagem, provocando repetidas crises de confiança. O Reino de Nápoles, da mesma forma, emitia moedas pouco confiáveis. Tais moedas raramente circulavam além das fronteiras locais, já que mercadores estrangeiros as recusavam ou só as aceitavam com pesados descontos. Essas moedas desvalorizadas circulavam apenas sob compulsão ou em transações locais, enquanto moedas sólidas, como o florim e o ducado, dominavam as transações internacionais. A “moeda ruim expulsa a boa” quando existem leis de curso forçado; mas, na ausência de tal coerção, é a moeda boa que expulsa a ruim pela preferência do mercado. Evidências de manuais de mercadores e contratos mostram uma preferência consistente por florins e ducados. Quando recebiam moedas desvalorizadas, os mercadores ou as recusavam ou ajustavam as taxas de câmbio para penalizar o emissor. A disciplina do mercado era imediata e eficaz.

A interpretação da Escola Austríaca e lições aprendidas

O triunfo do florim e do ducado ilustra o processo de emergência monetária descrito por Menger. Entre muitos candidatos, os mais confiáveis e comercializáveis foram selecionados espontaneamente pelos usuários. A competição impôs disciplina. Conforme destacou Hayek, Florença e Veneza mantiveram a integridade de suas moedas porque sabiam que os mercadores poderiam migrar para alternativas. A desvalorização não era simplesmente uma escolha técnica de política; estava limitada pelas realidades do mercado. A tese de Rothbard, de que o controle estatal do dinheiro conduz à desvalorização, encontra confirmação histórica nos casos dos estados Papais e Napolitano. Em contrapartida, onde prevaleciam considerações reputacionais e comerciais, os governantes se abstiveram de manipulações.

A experiência italiana traz implicações para as discussões modernas sobre competição monetária. Criptomoedas como o Bitcoin, moedas privadas e sistemas alternativos de pagamento ecoam as dinâmicas da Itália medieval: os usuários gravitam em direção à credibilidade e à escassez, não ao decreto político. Os monopólios dos bancos centrais assemelham-se aos governantes desvalorizadores de moeda do passado. A inflação, seja por meio de cortes físicos nas moedas ou pela expansão fiduciária, mina a confiança. A lição de Florença e Veneza é clara: a competição disciplina os emissores, recompensando a integridade e punindo a manipulação. Assim como o florim e o ducado prosperaram porque os mercadores podiam rejeitar moedas inferiores, também os usuários modernos podem disciplinar os bancos centrais se alternativas forem legalmente permitidas. O registro histórico, portanto, reforça o apelo austríaco pela desestatização do dinheiro.

Conclusão

O caso de Florença e Veneza demonstra o poder da competição monetária em recompensar o dinheiro sólido e punir a desvalorização. O florim e o ducado alcançaram proeminência internacional não pela coerção, mas pela confiança conquistada por sua estabilidade. Em contraste, moedas desvalorizadas permaneceram restritas a curiosidades locais, incapazes de conquistar respeito além de suas fronteiras. Esse episódio histórico confirma a teoria austríaca do dinheiro como uma instituição de mercado. Ele ilustra a ordem espontânea de Menger, valida o argumento de Hayek em favor da competição e sustenta a crítica de Rothbard à desvalorização. Para os debates monetários contemporâneos, a lição é clara: onde as pessoas são livres para escolher, o dinheiro sólido prospera.

Este artigo foi originalmente publicado no Mises Institute.

Recomendações de leitura:

A descentralização radical foi a chave para o progresso do Ocidente

_____________________________________________

Nota: as visões expressas no artigo não são necessariamente aquelas do Instituto Mises Brasil.

Comentários (0)

Deixe seu comentário