A Fábrica de Dogmas

Como a universidade tenta cancelar a liberdade

Era noite. Depois de um dia exaustivo de trabalho, João se sentou no sofá para assistir ao noticiário. Na tela, era apresentada mais uma manchete de corrupção no governo federal: esquemas milionários e obras inacabadas. Revoltado, balançou a cabeça e murmurou:

— Esses políticos são todos ladrões e bandidos… não dá pra confiar em nenhum! Esse país nunca vai pra frente desse jeito!

Sua esposa, que arrumava a mesa para o jantar, respondeu com um olhar cansado. João, então, completou quase sem perceber a contradição:

— Tomara que o governo libere logo o vale-gás, senão a gente não consegue cozinhar nem o feijão da semana. E, se não aumentarem o Bolsa Família, a Eloísa vai continuar usando a calça velha mais um ano.

No mesmo fôlego em que amaldiçoava os políticos, João depositava neles sua esperança. Rejeitava-os como corruptos e ineficazes, mas seguia esperando que a solução viesse justamente deles.

Esse relato escancara o que se convencionou chamar de Paradoxo de Garschagen. O brasileiro amaldiçoa os políticos como parasitas, mas continua a tratá-los como salvadores.

Em seu livro Pare de acreditar no governo: Por que os brasileiros não confiam nos políticos e amam o estado, Bruno Garschagen escancara a contradição nacional: “embora também não confiemos nas instituições públicas, nos políticos e no próprio governo, esperamos e pedimos que o governo resolva os principais problemas do país”.

Eis a nossa esquizofrenia coletiva: denunciamos a corrupção com indignação teatral, mas continuamos a pedir aos mesmos corruptos que controlem cada aspecto da nossa vida.

Posso afirmar sem receio: é entre os jovens que esse paradoxo se revela de maneira mais clara. Em geral, eles chegam à vida adulta com impaciência e expectativas grandiosas. Desejam transformar o mundo, mas não aceitam que o progresso real é fruto de esforço, poupança, disciplina e longo prazo — elementos que não seduzem corações ansiosos. O socialismo, nesse sentido, oferece um atalho sedutor: a promessa de justiça imediata, igualdade instantânea e uma sociedade sem conflitos. É uma narrativa atraente, principalmente para quem ainda não enfrentou os desafios de produzir, poupar e competir no mercado.

Ludwig von Mises demonstra, em seu excelente livro A Mentalidade Anticapitalista, que a hostilidade ao capitalismo não nasce de uma análise fria e racional, mas de ressentimentos profundos e frustrações pessoais. O indivíduo que não alcança o sucesso que deseja encontra no capitalismo um bode expiatório conveniente: se não prospera, é porque o capitalismo é injusto; se não é reconhecido, é porque a sociedade é opressora; se não conquista prestígio, é porque os ricos monopolizam todas as oportunidades. Em vez de assumir a responsabilidade por suas escolhas ou aceitar a necessidade de disciplina e mérito, prefere culpar um inimigo invisível e coletivo.

Os intelectuais, professores, artistas e aristocratas desempenham papel central nesse processo. Muitos deles, incapazes de brilhar no mercado livre de ideias ou de alcançar reconhecimento em áreas produtivas, encontram no socialismo uma explicação conveniente para o próprio fracasso. Em vez de admitir limitações pessoais, projetam a culpa no “sistema capitalista”, que supostamente privilegia apenas os ricos e poderosos. Assim, tornam-se propagandistas do ressentimento, cultivando entre os jovens a ilusão de que o mundo lhes deve sucesso e prestígio sem a contrapartida do mérito.

É nesse ponto que a mentalidade anticapitalista se consolida: o jovem, alimentado por intelectuais (e professores) frustrados, aprende a ver a sociedade livre não como um campo de oportunidades, mas como uma conspiração contra si. O capitalismo passa a ser descrito não como o sistema que elevou padrões de vida e criou prosperidade, mas como um inimigo a ser combatido. A adesão ao socialismo, portanto, não nasce da análise fria dos fatos, mas da combinação entre desejos juvenis de transformação rápida e a retórica amarga de intelectuais ressentidos.

Quando esses jovens ingressam na universidade, a situação não melhora — ao contrário, piora. Ali, o ambiente que deveria ser o espaço por excelência do livre questionamento tornou-se o centro de reprodução mais intenso da ortodoxia estatista.

Não existe debate acadêmico. O que há é um monopólio ideológico: o progressismo circula livremente, enquanto toda ideia libertária ou conservadora é silenciada antes mesmo de ser ouvida.

Ouvimos a mesma cantilena, repetida até a exaustão: a sacralização da democracia majoritária, a suposta inevitabilidade do estado, a exaltação da redistribuição, o culto irracional à “igualdade” e, como consequência natural, a demonização de qualquer alternativa que aponte para a propriedade privada, o livre mercado ou a responsabilidade individual.

Em 2004, Hans-Hermann Hoppe, então professor de economia na Universidade de Nevada, Las Vegas (UNLV), dava uma aula sobre a teoria do tempo de preferência — a ideia de que alguns grupos sociais tendem a gastar mais no presente, enquanto outros planejam mais o futuro, poupando e investindo. Para ilustrar, Hoppe mencionou que, em média, sociedades compostas majoritariamente por homossexuais poderiam apresentar maior orientação para o consumo imediato, já que, estatisticamente, não tinham filhos nem preocupações ligadas à herança familiar.

A observação, puramente teórica, foi suficiente para gerar uma denúncia formal de um aluno que se declarou ofendido. A universidade abriu um processo contra Hoppe, acusando-o de intolerância. Rapidamente, a questão deixou de ser acadêmica e virou política: não importava se o exemplo era parte de uma teoria econômica, o que contava era que havia violado um dogma cultural sensível. Hoppe só não perdeu o cargo porque seu contrato de tenure o protegia.

Nos Estados Unidos, tenure é a estabilidade acadêmica conquistada após um rigoroso processo de avaliação. Um professor com tenure não pode ser demitido por pressões políticas ou ideológicas, a não ser em casos extremos de crime ou má conduta grave. O objetivo é justamente proteger a liberdade acadêmica contra modismos ou perseguições.

No entanto, no caso de Hoppe, a proteção do tenure mostrou-se insuficiente. Embora não tenha perdido o cargo, foi hostilizado, vigiado e tratado como “professor tóxico”. Sua presença tornou-se insustentável dentro da universidade.

Em 2008, Hoppe aposentou-se da UNLV e recebeu o título de Professor Emérito. Não foi uma demissão formal, mas uma saída forçada: o ambiente hostil o expulsou indiretamente. Logo depois, mudou-se para a Turquia, onde fundou e passou a dirigir a Property and Freedom Society, em Istambul. De lá, continua ativo, escrevendo e organizando conferências que questionam frontalmente o estatismo.

Para aprofundar o tema, recomendo a leitura do artigo de Gustavo Henrique de Freitas Coelho na obra Hans Hoppe e a Insustentável Defesa do Estado, da coleção Breves Lições, organizada por Dennys Garcia Xavier.

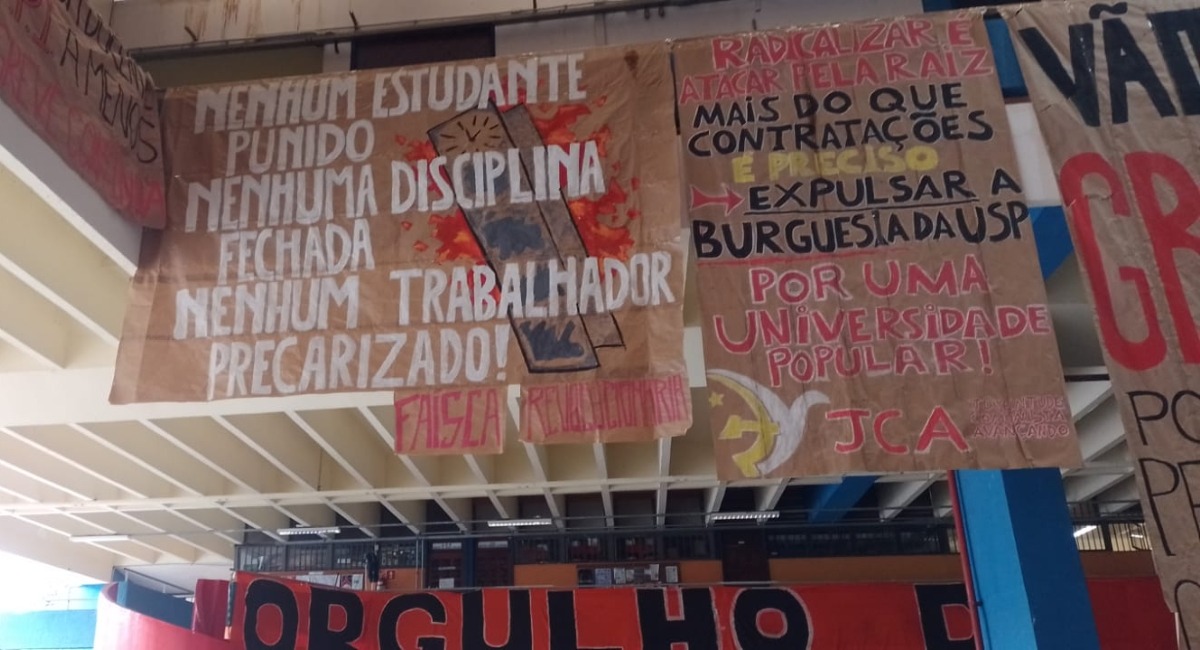

Diante desse quadro, não é de se estranhar que muitos estejam pessimistas. A universidade brasileira já não é um espaço de descobertas, mas de slogans. A teoria crítica da raça se espalha em cursos de direito e história; o feminismo se tornou pauta obrigatória nas faculdades de educação; a ideologia de gênero aparece nos livros de biologia; e programas “antifascistas” servem de rótulo para censurar qualquer discordância. Não importa a disciplina: sempre há uma cartilha ideológica esperando para ser aplicada.

Os exemplos se multiplicam. Em faculdades de arquitetura, discute-se “desconstrução do urbanismo patriarcal”; em cursos de medicina, fala-se de “epistemologias feministas do corpo”; na pedagogia, estudantes são treinados para “descolonizar o currículo”; até nas engenharias surgem disciplinas sobre “impactos sociais do capitalismo tardio”.

E o resultado disso é previsível. Pesquisas sérias ficam em segundo plano, laboratórios se tornam arenas de militância e professores transformam a sala de aula em púlpito ideológico. Quem questiona é acusado de “intolerância” ou “negacionismo”. O ambiente que deveria ser o centro do livre questionamento virou uma fábrica de dogmas. Chamam isso de educação superior, mas na prática é apenas doutrinação superior — a catequese secular do estado.

À primeira vista, é como se estivéssemos cercados por um deserto árido. As ideias de liberdade parecem definhar, derrotadas antes mesmo de entrar em campo. A militância socialista é brutal, barulhenta e escandalosa — ocupa todos os espaços e dá a impressão de ter vencido em todas as frentes.

Entretanto, Mises sabia que, por mais barulhenta que fosse a maré estatista, as ideias corretas — as ideias de liberdade — acabariam vencendo. Ele não apenas confiava nisso: trabalhou incansavelmente por essa causa ao longo de toda a sua vida, mesmo quando parecia lutar sozinho contra o mundo. Como ele afirma numa passagem célebre de As Seis Lições:

Tudo o que ocorre na sociedade de nossos dias é fruto de ideias, sejam elas boas, sejam elas más. Faz-se necessário combater as más ideias. Devemos lutar contra tudo o que não é bom na vida pública. Devemos substituir as ideias errôneas por outras melhores, devemos refutar as doutrinas que promovem a violência sindical. É nosso dever lutar contra o confisco da propriedade, o controle de preços, a inflação e contra tantos outros males que nos assolam. Ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. As boas ideias devem ser levadas às pessoas de tal modo que elas se convençam de que essas ideias são as corretas, e saibam quais são as errôneas. As boas ideias devem ser levadas às pessoas de tal modo que elas se convençam de que essas ideias são as corretas, e saibam quais são as errôneas. No glorioso período do século XIX, as notáveis realizações do capitalismo foram fruto das ideias dos economistas clássicos, de Adam Smith e David Ricardo, de Bastiat e outros. Precisamos, apenas, substituir más ideias por ideias melhores. A geração vindoura conseguirá fazer isso. Não apenas espero que assim seja: tenho mesmo muita confiança neste futuro. Nossa civilização, não está condenada, malgrado o que dizem Spengler e Toynbee. Nossa civilização sobreviverá, e deve sobreviver. E sobreviverá respaldada em ideias melhores que aquelas que hoje governam a maior parte do mundo, ideias que serão engendradas pela nova geração.

Mesmo com esse entusiasmo, sabemos que Mises enfrentou enormes barreiras para difundir suas ideias em defesa do livre mercado e da liberdade individual. Exilado pelo avanço do nazismo, viu sua biblioteca particular em Viena ser confiscada e desaparecer, privando-o de anos de pesquisa e de um patrimônio intelectual inestimável. Nos Estados Unidos, apesar de sua sólida obra acadêmica, não encontrou facilmente espaço nas universidades: durante anos lecionou em Nova York sem receber salário fixo, dependendo da ajuda de alunos e admiradores para continuar suas aulas. Suas convicções, contrárias ao estatismo dominante, o colocaram à margem do sistema acadêmico, mas sua perseverança permitiu que suas ideias atravessassem fronteiras e alcançassem novas gerações.

Acredito que mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentou, Mises manteve-se otimista. Essa postura não era ingênua, mas fruto da convicção de que o poder das ideias supera qualquer obstáculo imediato.

Por tudo isso, também sigo otimista: se Mises acreditava, viveu e lutou por elas até o fim, não há razão para que nós recuemos agora. E se ele não se rendeu diante do nazismo, do fascismo e do socialismo triunfante do século XX, por que haveríamos de nos render diante de meia dúzia de professores woke e departamentos universitários barulhentos? Eles têm o grito, nós temos a razão. Eles têm slogans, nós temos a realidade. E a realidade, como sempre, cobra a conta.

Como vimos, Hoppe também enfrentou dificuldades sérias no ambiente universitário, marcado por censura velada e hostilidade aberta às ideias libertárias. Ainda assim, sua produção não cessou; ao contrário, ganhou novo fôlego.

Arrisco a dizer que ele realiza hoje muito mais do que quando lecionava em Las Vegas. Livre das amarras da burocracia acadêmica e da pressão dos departamentos politicamente corretos, Hoppe pôde dedicar-se inteiramente ao desenvolvimento de suas ideias, à publicação de livros e artigos.

Em vez de limitar sua influência, o afastamento da universidade ampliou seu alcance, tornando-o uma voz ainda mais contundente no cenário internacional da teoria libertária.

Concluo com convicção: esta não é uma batalha perdida, mas uma batalha longa. A maré estatista e socialista pode, por enquanto, lotar auditórios e dominar manchetes, mas vive de barulho e intimidação. O futuro, no entanto, pertence às ideias corretas. E, enquanto houver quem as sustente sem medo e sem pedir desculpas, a liberdade não apenas sobreviverá — ela vencerá.

_____________________________________________

Nota: as visões expressas no artigo não são necessariamente aquelas do Instituto Mises Brasil.

Comentários (14)

Deixe seu comentário