Economia

A questão do ajuste fiscal: somos economistas ou contadores? - e o que deve ser feito

A questão do ajuste fiscal: somos economistas ou contadores? - e o que deve ser feito

Essa frase, de uma verdade cristalina e que se tornou famosa, me assomou à memória a propósito de uma discussão muito atual no Brasil.

Trata-se da questão do desequilíbrio orçamentário do setor público brasileiro, que não sai das manchetes -- e de nossas vidas -- há muito tempo, mas que ganhou repercussão maior com a mudança recente de governo e o anúncio do rombo de 170,5 bilhões de reais herdado por Michel Temer e seu novo commander in chief das finanças públicas, Henrique Meirelles. Uma verdadeira herança maldita e apenas um dos legados ruinosos de sua antecessora e seus acólitos "progressistas" à la Unicamp.

Acresça-se que essa cifra se refere ao conceito de déficit corrente, ou seja, não inclui os juros da dívida interna e que, além disso, também não incorpora os resultados da Eletrobras, bem como os dos fundos de pensão das empresas do estado, que, a julgar pelo ethos petista, devem ser, na mais otimista das hipóteses, obscenos.

Diante desse verdadeiro descalabro das finanças do estado brasileiro, do quadro de retração da produção, de desemprego e de inflação acima da meta, só analfabetos em Economia podem negar que o múnus do novo governo é simplesmente gigantesco e que a árdua tarefa deve começar pela arrumação das contas públicas.

Isso explica o cariz de austeridade que Meirelles, acertadamente, vem ostentando desde que assumiu a Fazenda e a Previdência, o que nos impõe a obrigação de chamar a atenção para a qualidade do inadiável ajuste que precisa urgentemente ser feito.

Déficits são financiados, necessariamente, ou por emissão de moeda, ou por dívida interna, ou por dívida externa ou por tributos. Não se trata, aqui, de nenhuma teoria ligada a qualquer escola de pensamento econômico, mas de simples constatação contábil, inelutável, irrefutável, inescapável, impossível de ser negada, uma coisa do tipo "débito deve ser igual a crédito" ou "ativo tem que ser igual a passivo". É algo axiomático, que deriva imediatamente da consolidação das contas das ditas autoridades fiscais com as chamadas autoridades monetárias.

Aonde estou querendo chegar? É simples. Dado que um ajuste estrutural nas contas do setor público tornou-se inadiável, qual a melhor forma de se proceder a esse acerto? Deixemos de lado as hipóteses de financiamento via maior endividamento interno, já que a proporção da dívida interna em relação ao PIB é bastante elevada; abandonemos também a hipótese de maior endividamento externo, pois é de se supor que nossos governantes tenham aprendido com o passado, especialmente com o legado nefasto dos anos 1970, sob a batuta de Delfim Netto; e, por fim, rechacemos também o financiamento pela emissão de moeda, uma vez que a inflação voltou a pairar -- sempre solerte e velhaca -- sobre nossas pobres cabeças.

Sob essas hipóteses -- realistas, sem dúvida --, ficamos diante da seguinte opção para fazer o ajuste: a) cortar gastos, b) aumentar receitas (tributar mais) e c) combinar a e b.

Se a economia do mundo real não fosse o desenrolar da ação humana, ao longo do tempo, de muitos milhões de indivíduos em ambiente de incerteza genuína, com seus planos e projetos de vida, seus acertos e erros, suas buscas por conhecimento e seus sonhos e realidades, a ciência econômica poderia ser mecânica, tal como a economia positiva de Milton Friedman, ou restringir-se ao estudo do método das partidas dobradas, não tendo necessidade de se preocupar com os impactos do ajuste sobre o tecido social e, portanto, seria indiferente escolher a, b ou c. O importante, nesse caso, seria tão somente equilibrar as contas do estado e ponto final.

Mas é exatamente aqui que julgamos importante diferenciar a visão de um verdadeiro economista, como Hayek enxergou a nossa profissão, dessa visão meramente contábil ou aritmética, de que tanto faz a, b ou c.

Infelizmente, muitos economistas respeitados e renomados, como, por exemplo, Mansueto Almeida (que está no novo governo) e Fabio Giambiagi, vêm assumindo a postura de, com base na impossibilidade política e legal de cortar profundamente os gastos públicos, admitir que "algum aumento de tributos" se fará necessário. Entretanto, ao fazerem declarações nesse sentido, estão pensando não como economistas no sentido expressado por Hayek em seu discurso do Prêmio Nobel, mas como contadores: o equilíbrio fiscal deve ser alcançado a qualquer preço, mesmo que esse ônus recaia sobre os pagadores de tributos.

Cabe indagar por que economistas comprometidos com a defesa da economia de mercado, equipados com as modernas ferramentas de análise e considerados por muitos como liberais, assumem essa postura de aceitar maior tributação como elemento para reequilibrar as contas do estado. Em sua defesa, creio que podemos dizer que não têm "culpa" se agem dessa maneira, pois apenas estão aplicando o que lhes foi ensinado em seus cursos de graduação, mestrado e doutorado -- nos quais, muito provavelmente, foram bons alunos.

Contudo, à luz da Escola Austríaca -- e lembrando Noel Rosa, o "filósofo do samba" --, trata-se, sem qualquer dúvida, de um palpite infeliz. Rejeito essa opção com veemência e não me faltam motivos econômicos, políticos e morais para tal desacolhimento.

Sob o ponto de vista econômico, a Escola Austríaca, como sempre, é diferente das demais, porque sua preocupação, no tema que estamos abordando, vai muito além das contas do estado: concentra-se em indivíduos, em nossas vidas.

Assim, um real a mais nas mãos dos burocratas e políticos do estado significa necessariamente um real a menos nas mãos do setor privado, do qual este real foi extraído compulsoriamente. Em poucas palavras e para seguirmos a linha de Rothbard, os impostos são uma modalidade de agressão, em que o estado nos toma dinheiro à força para atender a propósitos que nem a mais ingênua das criaturas acredita serem superiores aos seus intuitos particulares.

Imposto -- queiram ou não queiram monetaristas, keynesianos e outros -- é coerção, é roubo legalizado, é sugação de quem trabalha e produz, sempre travestida de boas intenções. Por esse motivo, se é que existe alguma carga tributária ideal, esta deve ser estabelecida no nível suficiente para manter o estado funcionando minimamente e, mesmo assim, jamais em posição de monopolista. Como a carga tributária e toda a sua legislação no Brasil são indecentes -- não menos que indecentes! --, admitir novos aumentos, mesmo que "transitórios", é uma atitude típica daquela visão meramente contábil a que me referi.

Adicionalmente, há o fato de que aumentos de tributos têm efeitos recessivos, a não ser que se incorra no grave erro de acreditar no postulado keynesiano de que os gastos do setor público produzem algum "efeito multiplicador" na atividade econômica, fenômeno que, se fosse verdadeiro, teria impedido toda e qualquer recessão desde os anos 30 do século passado, quando a Teoria Geral foi publicada.

Quanto ao aspecto político, basta que rememoremos a chamada Lei de Reagan, segundo a qual o imposto gera sua própria despesa, ou seja, mais impostos hoje geram inevitavelmente mais gastos públicos amanhã. Isso, em um país em que o sistema político e seus representantes estão longe de representar os anseios da população (ou, como se dizia antigamente, o bem comum), por si só já é motivo mais do que suficiente para que rejeitemos qualquer aumento na tributação.

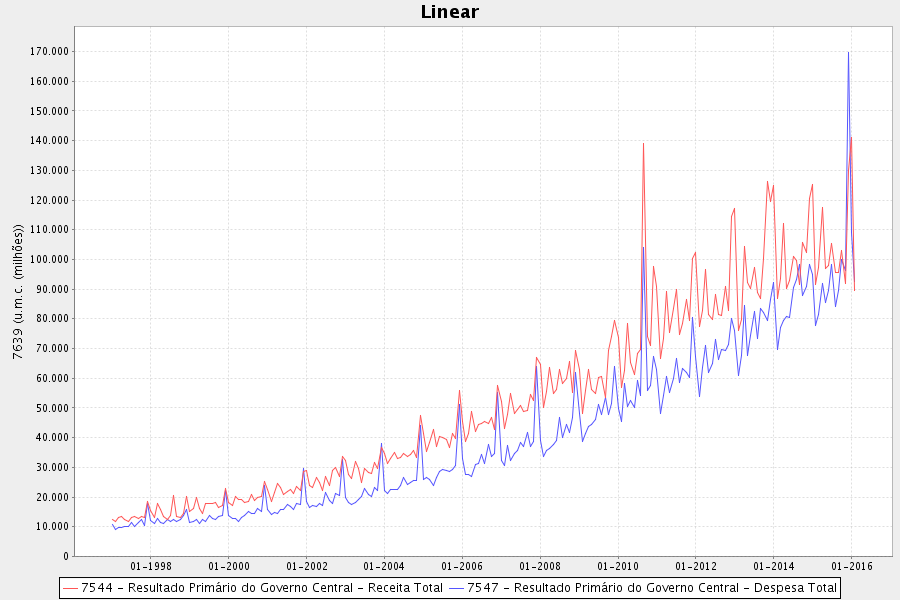

O próprio gráfico a seguir, que contabiliza as receitas e as despesas primárias (ignorando gastos com o serviço da dívida) mensais, mostra que as despesas sempre acompanham o crescimento das receitas:

Fonte: Banco Central

Você realmente acredita que, em uma situação de superávit provocada por um aumento de impostos, nossa classe política se sentiria animada a prosseguir com as reformas indispensáveis no estado brasileiro, cortando gastos?

Políticos são movidos pela vontade de poder e, por conseguinte, estudar o poder é estudar a ação humana dos entes políticos, que buscam sempre sua maior satisfação, que vem a ser a manutenção ou ampliação de seu poder, ação que requer meios extraídos dos pagadores compulsórios de tributos. Esperar que o estado venha a abrir mão de receitas advindas de maiores alíquotas de tributos já existentes ou de um novo imposto, após este ser adotado da boca para fora "transitoriamente", é o mesmo que esperar que um coelho faminto rejeite uma cenoura que lhe ofereçamos.

Mas -- perguntarão, talvez -- a situação das contas públicas do país não teria atingido um ponto tão calamitoso que nos permita, a título de emergência, aceitar um aumento na carga tributária para ajudar no seu reequilíbrio?

A resposta é: não, porque, como apontou Hayek, "emergências" sempre serviram de pretexto para erodir liberdades individuais.

Por fim -- e muito importante -- temos o aspecto moral, que os economistas-contadores também desconhecem, porque não estudaram a obra dos austríacos. Nossos governos, seguidamente, promoveram a gastança, para tanto se endividando, inflacionando e aumentando impostos; o último desses governos promoveu um verdadeiro assalto, uma orgia de gastos. Pois bem, você acha justo que inocentes -- ou seja, nós -- sejamos obrigados a pagar pela imensa bacanal ao estilo de Sodoma e Gomorra promovida pelo PT e seus aliados com o nosso dinheiro ou você acha isso imoral?

O estado, em razão de sua própria constituição, de seu DNA, é um agressor potencial da moral: aumentar a dívida interna é impor ônus para as gerações futuras; inflacionar é sempre e em qualquer lugar punir os mais pobres e desprotegidos; e tributar, em português bem claro, nada mais é do que extorquir de quem trabalha, ou seja, um ilícito moral tornado legal por quem detém o poder.

O que fazer, então?

Chega de remendos. Basta de ajustezinhos temporários que nem o velho inglês da conhecida expressão vai desejar ver. Que se ponha um ponto final na velha prática do estado de cobrar dos cidadãos seus próprios erros do passado, apenas para que possa repeti-los no futuro. É tempo, é mais do que tempo, de realizar as reformas estruturais no estado brasileiro de que tanto o país está carecendo.

Eis as mais básicas:

(1ª) Já que é ainda muito prematuro falar em extinção do monopólio estatal da moeda, que pelo menos se dê ao Banco Central a "independência" ou autonomia prevista desde sua criação, em 31/12/1964, pela lei 4.595 (mas que só ocorreu na gestão de seu primeiro presidente, Denio Nogueira, no governo Castello Branco), desamarrando os mandatos de seus presidentes dos mandatos do presidente da República. O objetivo é fazer de tudo para termos uma moeda forte;

(2ª) Privatizações em massa (aqui um plano mais radical e aqui um plano mais moderado) e sem medo de enfrentar resistências políticas e de "movimentos sociais", na certeza de que deixará um país melhor para seus sucessores;

(3ª) Abolição das vinculações de receitas orçamentárias;

(4ª) Reforma tributária profunda, voltada para vigorosa simplificação e não menos vigorosa redução da carga tributária;

(5ª) Inserção sem medo e sem ideologia na economia mundial;

(6ª) Extinção de todas as agências regulamentadoras e abolição de proibições à entrada e saída de empresas nos mercados;

(7ª) Mudança radical na política externa, com a desvinculação do Mercosul e a assinatura de acordos que realmente interessem ao país (e não a esse ou aquele partido);

(8ª) Estímulos ao empreendedorismo, mediante medidas de desburocratização e criação de facilidades para a abertura de empresas nacionais e estrangeiras, de todos os tamanhos;

(9ª) Reforma previdenciária;

(10ª) Extinção do BNDES;

(11ª) Reforma trabalhista, com a extinção da anacrônica CLT;

(12ª) Garantia absoluta dos direitos de propriedade e punição de todo e qualquer movimento que os desafiar;

(13ª) Despolitização e da educação e da saúde, libertando-as da estatização e da ideologização;

(14ª) Fortalecimento da federação, com a consequente descentralização administrativa, de receitas e de decisões, ora concentrada na União;

(15ª) Alteração na lei penal e modernização das polícias, para que o crime passe a não compensar;

(16ª) Em um prazo maior, reforma constitucional;

(17ª) Reforma política.

Estas são apenas algumas das medidas que, ao lado de outras, sem dúvida contribuiriam para a criação de um ambiente estável e propício para que indivíduos e empresas, em ambiente de liberdade econômica e de garantia de direitos, pudessem trabalhar em paz, regidos pelo axioma da ação humana e colocar nossa sociedade nos trilhos do desenvolvimento.

Tudo isso não poderá, infelizmente, ser feito em meia hora, ou em um mês, ou em um ano, ou em um governo curto como deverá ser o de Temer; é tarefa para, no mínimo oito a dez anos, porque envolve, antes de qualquer anúncio de "medidas" por parte de um ministro da Fazenda, uma verdadeira revolução cultural, no sentido de mudar o conceito que os brasileiros têm acerca de suas relações com o estado, do que dele devem esperar e do que não devem esperar.

Um bom exemplo do descabido conceito sobre o papel do estado prevalecente é a recente aprovação pelo governo, em meio ao seu discurso de austeridade (e de ameaças, embora ainda tímidas e veladas, quanto à imposição de novos tributos), de aumentos na remuneração de servidores públicos, o que terá um impacto de R$ 50 bilhões em 4 anos. Houve prioridade para os aumentos da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública da União, do Tribunal de Contas da União, da Câmara e do Senado.

Como vemos, trata-se daquele velho dito do "faça o que eu digo, mas não o que eu faço", por parte de quem deveria servir como exemplo de austeridade.

O caminho é longo, pedregoso e repleto de obstáculos, dos quais o maior é o verdadeiro fetiche que o estado representa na cabeça de nosso povo, um feitiço que faz com que os políticos se julguem no direito de fazer de nossos bolsos uma autêntica casa da mãe Joana, onde se sentem sempre à vontade para fazer o que bem entendem.

Em suma, será preciso muito mais do que um simples ajuste fiscal transitório para colocar a economia nos trilhos; é necessário proceder-se a um ajuste de longo prazo, a uma alteração no regime fiscal, com todas as reformas que essa expressão implica, a começar por uma profunda reestruturação do regime previdenciário e passando pela venda das empresas estatais, pela eliminação das indicações políticas para a burocracia, pela total separação entre governo e estado, pelas reformas política e da Constituição Federal de 1988, pelo estabelecimento de regras claras que dissipem o nevoeiro que os investidores enxergam atualmente quando tentam vislumbrar o futuro, pelo respeito ao pacto federativo, pela imposição de limites claros à concentração de poder e por outras providências, todas devendo ser assumidas como processos.

A recente aprovação da nova meta fiscal poderá ser capaz, como o governo espera, de melhorar as expectativas dos agentes econômicos, fazer cair as taxas de juros e estancar a crise econômica. Mas temos que passar a olhar para o longo prazo e, sem as providências enumeradas acima, não haverá nenhuma garantia de que, assim que a situação da economia melhorar um pouco, o governo não voltará a pôr álcool na fogueira.

Por fim, e quanto ao governo Temer? Para ser curto e grosso, minha posição, nestes primeiros momentos, é a de observador desconfiando. Hayek, Mises e os demais austríacos, certamente, diriam o mesmo.

Comentários (69)

Deixe seu comentário