Economia

Minha resposta a Paul Krugman sobre a teoria austríaca dos ciclos econômicos

Minha resposta a Paul Krugman sobre a teoria austríaca dos ciclos econômicos

Como muitos leitores já sabem, na semana passada Paul Krugman citou em seu blog no The New York Times um dos meus artigos publicados no Mises Institute que fala sobre a importância da teoria do capital em qualquer discussão sobre ciclos econômicos. Embora Krugman graciosamente tenha descrito minha fábula sobre ilhéus comedores de sushi como sendo "a melhor explicação que já vi sobre a visão austríaca", ele naturalmente ridicularizou a abordagem como sendo um "grande salto para trás" e um repúdio a 75 anos de progresso econômico desde a obra de John Maynard Keynes. Para reforçar sua rejeição ao meu artigo, Krugman listou vários problemas que ele vê na abordagem austríaca.

Neste artigo irei primeiro resumir a posição austríaca (na tradição de Ludwig von Mises) em relação à teoria do capital, dos juros e dos ciclos econômicos. Ato contínuo, irei então responder às objeções específicas de Krugman.

Os austríacos e o capital

Contrastando com os modelos convencionais da teoria macroeconômica, os quais não descrevem de forma alguma a estrutura do capital de uma economia -- ou, quando muito, denotam todo o capital como sendo um estoque homogêneo do tamanho "K" --, a teoria austríaca explicitamente trata a estrutura do capital de uma economia como sendo um complexo agrupamento de diferentes ferramentas, equipamentos, maquinários, estoques e outros bens em produção. Grande parte da perspectiva austríaca depende dessa rica visão acerca da estrutura do capital da economia, e os economistas convencionais omitem várias dessas constatações austríacas quando eles fazem a "conveniente" suposição de que a economia possui apenas um bem. (Krugman ficará feliz em saber que, sim, eu posso explicar tudo isso claramente em um modelo formal -- e um modelo que o árbitro Paul Samuelson, keynesiano convicto, relutantemente aprovou.)

Krugman e outros keynesianos enfatizam a primazia da demanda: eles continuamente afirmam que o dono de uma loja de eletroeletrônicos, por exemplo, não terá o incentivo para contratar mais empregados, e comprar mais estoques, caso ele não tenha a expectativa de que os consumidores irão aparecer com dinheiro para gastar em novos aparelhos de televisão ou laptops.

Porém, os austríacos afirmam que a demanda por si só está longe de ser o principal ponto: independentemente de quantas cédulas de dinheiro os clientes tenham, ou de quanto crédito a loja pode conseguir no banco, será fisicamente impossível para essa loja de eletroeletrônicos encher suas prateleiras com novas televisões e laptops caso os fabricantes desses itens já não os tenham produzido. E, por sua vez, os fabricantes não podem magicamente criar aparelhos de televisão e laptops simplesmente porque a demanda por seus produtos aumentou; para fazê-lo, eles dependem de outros setores da economia já terem anteriormente feito sua parte, como a extração dos metais necessários para a manufatura desses aparelhos, a montagem da quantidade certa de caminhões e carretas necessários para transportar os bens das fábricas para os centros de produção e montagem, e assim por diante.

Essas observações podem parecer triviais para alguns, indignas de serem levadas em conta por economistas sérios. Porém, essa indiferença para com esse processo só existe porque normalmente uma economia de mercado soluciona "espontaneamente" esse enorme problema de coordenação por meio do sistema de preços e dos correspondentes sinais emitidos pelo sistema de lucros e prejuízos. São a livre formação de preços e o sistema de lucros e prejuízos que coordenam automaticamente todo o processo de produção. Se alguém tivesse de planejar centralmente toda uma economia desde o zero, haveria todos os tipos de estrangulamentos, gargalos e desperdícios -- como a experiência real do socialismo já demonstrou.

Sem a orientação dos preços de mercado, jamais observaríamos uma economia funcionando harmonicamente, em que os recursos naturais se movem ao longo da cadeia de produção -- desde o processo de mineração dos metais, passando pelo processamento, pela manufatura dos bens, pelas vendas no atacado até finalmente chegarem ao varejo -- como é ilustrado jeitosamente nos manuais de macroeconomia.

Ao contrário, veríamos uma bagunça caótica, em que vários processos integrados jamais iriam se concatenar harmonicamente. Haveria muitos martelos e poucos pregos, muitos alimentos perecíveis e poucos caminhões e vagões refrigerados para fazer seu transporte, e por aí vai.

Os austríacos e os juros

Quanto à explicação da função coordenadora dos preços de mercado, os austríacos atribuem um papel extremamente importante às taxas de juros de mercado, pois são elas que direcionam a distribuição e a disposição de recursos ao longo do tempo. Falando em termos mais gerais, uma taxa de juros alta significa que os consumidores estão relativamente impacientes, querendo consumir mais no presente e poucos dispostos a poupar. Isso significa que aqueles empreendedores que comprometerem muitos recursos em projetos de longo prazo serão pesadamente punidos.

Por outro lado, uma baixa taxa de juros significa que o mercado está dizendo para os empreendedores que os consumidores estão dispostos a esperar mais tempo até que os produtos finais sejam criados; portanto, passa a ser aceitável direcionar e comprometer recursos em projetos que irão produzir bens e serviços valorosos em uma data mais tardia.

Na concepção austríaca, são as taxas de juros que permitem que as decisões financeiras das famílias interajam com a estrutura física do capital, de modo que os produtores passam a ser guiados a transformar os recursos da maneira que melhor satisfaça as preferências dos consumidores. Considere este exemplo simples que eu uso para meus alunos de graduação: suponha que a economia esteja em um equilíbrio inicial em que as famílias poupam (deixam de consumir) 5% de sua renda. E então, um belo dia, elas decidem que querem ter mais dinheiro durante seus anos de aposentadoria, pois não querem que seu padrão de vida caia quando pararem de trabalhar. Consequentemente, todas as famílias da comunidade começam a poupar 10% de sua renda.

Na visão austríaca, a taxa de juros é o principal mecanismo por meio do qual a economia se ajusta a qualquer mudança na preferência dos consumidores. (Não é que as pessoas deixem de consumir cachorros-quentes e passem a consumir hambúrgueres; o que ocorre é que elas reduzem o "consumo atual" com vistas a aumentar o "consumo futuro"). O aumento da poupança das famílias reduz as taxas de juros e, com os juros mais baixos, empreendedores podem agora começar projetos de longo prazo. Do ponto de vista de empreendedor individual, a taxa de juros afeta muito mais a lucratividade de projetos de prazo mais longo do que de projetos de prazo mais curto. Ou seja: quanto mais tempo durar um projeto, mais sensível ele será aos juros. (Qualquer cálculo que envolve "valor presente descontado" pode mostrar isso.) Portanto, uma taxa de juros mais baixa não apenas estimula o "investimento" como também dá uma maior atratividade a investimentos em bens duráveis e de longo prazo, em oposição a investimentos em bens não duráveis e de menor prazo de maturação.

Como é possível que a comunidade como um todo possa ter mais renda em, digamos, 30 anos? Obviamente, as famílias creem ser financeiramente possível, pois seus saldos bancários crescem exponencialmente com as agora maiores taxas de poupança. Porém, tecnologicamente falando, isso será possível porque a composição dos bens produzidos irá mudar. As famílias reduzem os gastos com jantares fora de casa, compras de iPods e outros apetrechos com o intuito de dobrar sua taxa de poupança. Isso significa que restaurantes, lojas da Apple e outros negócios voltados para a satisfação do consumo imediato terão de demitir empregados e reduzir suas operações. Mas isso significa apenas que mão-de-obra e outros recursos estão sendo liberados para expandir a produção nos setores mais intensivos em capital, setores que fabricam brocas e furadeiras mecânicas, tratores e novas indústrias.

Em 30 anos, a economia estará fisicamente capaz de produzir muito mais bens (inclusive a produção de bens de consumo), pois os trabalhadores estarão utilizando um maior estoque de capital, o qual foi sendo acumulado durante as três décadas anteriores. É assim que o padrão de vida de toda economia aumenta: por meio da poupança.

Os austríacos e os ciclos econômicos

Agora que já fiz um resumo da visão austríaca acerca do capital e dos juros, temos a recompensa: a explicação para os ciclos econômicos. Quando as taxas de juros são diminuídas para níveis abaixo daqueles que predominariam em um mercado livre e desimpedido (por meio de uma política monetária expansionista do banco central, por exemplo), isso desencadeia os mesmos processos que ocorreriam caso tivesse havido um aumento na poupança. Em outras palavras, a essas taxas de juros mais baixas, os empreendedores creem ser lucrativo iniciar projetos de longo prazo; os setores da economia que são intensivos em capital começam a contratar trabalhadores e a aumentar a produção.

Entretanto, essa expansão dos setores de bens de capital não é contrabalançada por uma redução nos setores de bens de consumo, como ocorreria caso as famílias de fato estivessem poupando mais. Ao contrário, as famílias irão consumir mais também, por causa dos juros menores.

Consequentemente, dá-se início a uma expansão econômica insustentável, um período temporário de prosperidade ilusória. Como cada setor da economia está se expandindo, há uma sensação geral de euforia; parece que cada setor está tendo um "grande ano", e a taxa de desemprego cai abaixo de seu nível "natural".

Infelizmente, em algum momento, a realidade irá se impor. O banco central não criou mais recursos simplesmente por ter criado mais dinheiro e reduzido os juros. É fisicamente impossível para a economia continuar produzindo simultaneamente um maior volume de bens de consumo e um maior volume de bens de capital. No final, alguém terá de ceder. O ajuste virá tanto mais cedo se a elevação dos preços dos ativos ou dos bens de consumo fizer o banco central reverter sua política e elevar a taxa básica de juros da economia. Porém, mesmo se o banco central mantiver os juros permanentemente baixos, em algum momento a realidade física irá se manifestar (não há uma quantidade suficiente de bens para ser utilizada nos processos de produção) e a economia entrará em colapso.

Durante a fase da recessão, os empreendedores irão reavaliar a situação. Caso o governo e o banco central não interfiram, os preços irão se reajustar e, com isso, enviarão sinais corretos informando quais empresas e empreendimentos têm futuro e quais devem ser liquidados. Aqueles trabalhadores empregados em empreendimentos insustentáveis serão demitidos. Levará algum tempo até eles encontrarem oportunidades em outras áreas que estarão surgindo agora, bem como encontrarem um nicho que seja compatível com suas habilidades e que seja sustentável nessa nova economia.

Durante esse período de reavaliação e procura, a taxa de desemprego ficará anormalmente alta. Não é que os trabalhadores estejam "ociosos", ou que sua produtividade tenha repentinamente caído para zero (como Krugman tenta ridicularizar); o que ocorre é que eles precisam ser realocados para outras áreas de produção -- e, em uma economia moderna e complexa, isso toma tempo. Essa demora pode ser simplesmente por uma questão de procura, uma vez que os trabalhadores desempregados têm de pesquisar até encontrar a melhor oportunidade que já existe "lá fora", ou pode ser devido ao fato de que eles têm de esperar até que outros trabalhadores "voltem a produzir", o que rearranjaria toda a cadeia de produção, fazendo com que, só então, os desempregados possam voltar a estar empregados. (Foi isso que aconteceu na minha história do sushi).

Vou encerrar aqui o resumo da teoria austríaca dos ciclos econômicos. O leitor interessado na questão dos ciclos econômicos pode ler exposições mais técnicas (embora acessíveis) aqui. Uma introdução sucinta, porém completa, pode ser vista aqui. Já aqueles mais interessados em uma exposição gráfica (utilizando conceitos da macroeconomia convencional, como 'fronteira de possibilidade de produção') devem recorrer a essa fantástica apresentação em PowerPoint elaborada pelo professor Roger Garrison.

[Para uma aplicação da teoria austríaca dos ciclos econômicos na economia brasileira recente, veja este artigo].

Respondendo Krugman

Fiz esse comprido resumo apenas porque tenho a impressão de que Krugman, apesar de falar muito, simplesmente ainda não conseguiu entender a posição austríaca. Por exemplo, ele pergunta "Por que existe uma acachapante evidência de que quando os bancos centrais decidem desacelerar a economia, a economia de fato se desacelera?" Ora, como a teoria austríaca diz que a recessão ocorre quando o banco central reduz a expansão monetária e permite que os juros subam para seu nível "correto", essa objeção de Krugman não faz sentido algum. Com efeito, se os bancos centrais não pudessem desacelerar a economia, aí sim um economista austríaco teria de ficar preocupado com sua teoria.

Krugman também pergunta sobre inflação (de preços) e a conexão entre PIB nominal e real (o PIB real é simplesmente o PIB nominal ajustado pela inflação de preços, cujo cálculo utiliza um deflator). Mas creio que aqui ele está apenas fazendo mais confusão descabida. Os austríacos sabem que as influências monetárias podem ter efeitos reais. Repetindo: esta é exatamente a essência da teoria de Mises-Hayek.

Embora a maioria das objeções de Krugman advenha de seu desconhecimento da real teoria austríaca, parece que uma das fontes de sua confusão veio justamente de uma ilustração em particular que utilizei no meu artigo. Primeiro, permitam-me contextualizar a situação citando o próprio Krugman:

Portanto, qual é a essência dessa história austríaca? Basicamente, ela diz que aquilo que chamamos de crescimento econômico é na realidade algo como o desastroso Grande Salto para Frente feito pela China, o qual gerou um surto temporário no consumo, mas somente à custa da degradação da capacidade produtiva do país. E o subsequente desemprego é o resultado dessa degradação: simplesmente não há nada de útil para os trabalhadores desempregados fazerem.

Eu gosto dessa história, e provavelmente há outros casos para os quais ela é válida, além da China de 1958--1961. Porém, quais os motivos para acreditarmos que essa história tenha algo a ver com os ciclos econômicos que de fato vemos nas economias de mercado?

Primeiro, eu gostaria de dizer que fico feliz pelo fato de Krugman ao menos ter admitido que a explicação austríaca não apenas faz sentido teórico como também acontece no mundo real -- vindo do sujeito que em 1998 se referiu a ela como o equivalente à "teoria flogista do fogo", trata-se de um progresso e tanto!

Entretanto, Krugman ainda não apreendeu corretamente a visão austríaca a respeito do "consumo de capital" que ocorre durante a expansão econômica insustentável. Como eu disse acima, nesse quesito em particular a culpa é do necessariamente simplista "modelo do sushi" que eu utilizei no artigo que Krugman leu.

Naquele artigo, com o intuito de garantir que o leitor realmente iria entender por que Krugman (e Tyler Cowen) estava ignorando algo básico, descrevi uma situação na qual os ilhéus aumentavam substancialmente seu consumo diário de sushi ao mesmo tempo em que desenvolviam uma nova tecnologia para ajudar a aumentar sua pesca. Assim, durante esse período de "crescimento", um ilhéu mais tolo acreditaria que tanto o consumo quanto o investimento estavam aumentando.

Na minha fábula, isso era fisicamente possível porque os ilhéus negligenciaram a manutenção de rotina de seus barcos e redes de pesca. Essa negligência não apareceria da noite para o dia; porém, no final, a economia da ilha iria inevitavelmente entrar em colapso. Repetindo: escolhi esse exemplo para ilustrar questões básicas a respeito da estrutura do capital e para mostrar como uma explosão no consumo presente pode ser fisicamente possível, embora inevitavelmente irá cobrar um preço no longo prazo.

Infelizmente, minha fábula e as lições que extraí dela deram a impressão de que os austríacos pensam que o "consumo de capital" que ocorre durante o crescimento econômico insustentável implica necessariamente uma redução de gastos em coisas como manutenção de equipamentos e de estruturas, ou mesmo em coisas ainda mais simples, como o dono de uma frota de caminhões deixando de fazer rodízio de pneus.

Na realidade, é mais correto dizer que, durante o período da expansão econômica insustentável, os empreendedores (guiados por sinais errôneos, como os juros artificiais) investem em projetos que individualmente são racionais e "eficientes", mas que não se integram uns com os outros. Em outras palavras, não se está dizendo que um agricultor irá se esquecer de plantar algumas sementes e, com isso, terá sua futura colheita comprometida. Não. O que se está dizendo é que o agricultor vai querer expandir sua produção e, para isso, ele irá plantar muito mais do que plantou no passado. Porém, sem ser do seu conhecimento, os donos dos silos, dos caminhões, dos trens e das ferrovias (necessários para levar a safra ao mercado) não estão expandindo suas operações no mesmo ritmo.

Em resumo, não é que os austríacos achem que uma inspeção em uma empresa individual irá revelar uma deficiência tecnológica. A questão é que todos os empreendedores estão sempre "um passo a frente deles próprios", tentando se desenvolver muito rapidamente. E não há poupança real (recursos físicos disponíveis) suficiente para permitir que todos esses novos processos sejam finalizados. Como consequência, haverá um momento em que os preços começarão a subir. E isso complicará todos os projetos de investimento de longo prazo.

Para apreender melhor esse aspecto da teoria austríaca, a analogia que Mises fez com um mestre-de-obras (que faz o projeto de uma casa achando que tem mais tijolos do que efetivamente possui) ainda é a melhor.

Krugman quer saber: Onde está a evidência?

O que nos leva à reclamação central de Krugman:

Oh, e qual a evidência de que a capacidade da economia é afetada durante as expansões econômicas insustentáveis? O investimento não cai durante as expansões; ele aumenta. Sim, eu sei que os austríacos se refugiam em conversas cósmicas a respeito da complexidade da produção e de como o investimento -- da maneira como ele é mensurado -- pode não mostrar o que realmente está acontecendo etc. Mas onde está a evidência positiva disso que eles alegam?

Eu simpatizo com essa exigência de Krugman, mas não há uma estatística simples para a qual podemos apontar. Os austríacos estão corretos em dizer que "o investimento -- da maneira como ele é mensurado -- pode não mostrar o que realmente está acontecendo", e estão corretos em dizer que a estrutura de produção é algo muito mais complexo do que aquilo que é descrito nos modelos de Krugman. Não se trata de nenhuma "conversa cósmica", mas sim de uma afirmação sobre fatos básicos.

Mas, para responder a essa questão, os austríacos certamente podem mostrar uma evidência positiva de sua teoria. Por exemplo, os austríacos argumentam que, nos EUA, durante os anos de farra do setor imobiliário, os americanos não poupavam quase nada de seus salários, pois foram iludidos a crer que estavam muito mais ricos do que de fato eram (por causa do contínuo aumento nos preços de seus imóveis). E então, quando a realidade se impôs, a ilusão foi despedaçada, e o valor de seus ativos caiu acentuadamente. Ao perceberem que haviam tomado péssimas decisões durante os anos da expansão econômica insustentável, os americanos passaram a aumentar sua poupança. Os dados são perfeitamente compatíveis com essa história:

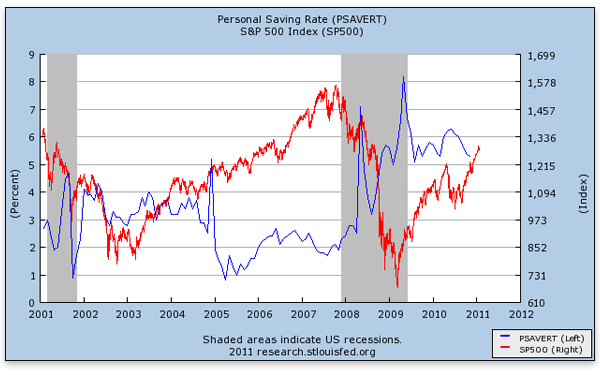

Em azul, a taxa de poupança individual (eixo à esquerda); em vermelho, o índice S&P 500 (eixo à direita). A área sombreada indica recessão.

O gráfico acima mostra que a taxa de poupança despencou durante os anos de pico da bolha imobiliária, quando o S&P 500 disparou. E então, no final de 2007, a bolsa de valores começou a cair, ao passo que a taxa de poupança aumentou acentuadamente. A bolsa de valores começou a se recuperar no início de 2009, porém, sob a perspectiva austríaca, isso ocorreu porque as maciças intervenções do Banco Central americano -- que culminaram na primeira rodada de "afrouxamento quantitativo" (o qual foi anunciado naquela época) -- começaram a estimular novamente os preços dos ativos.

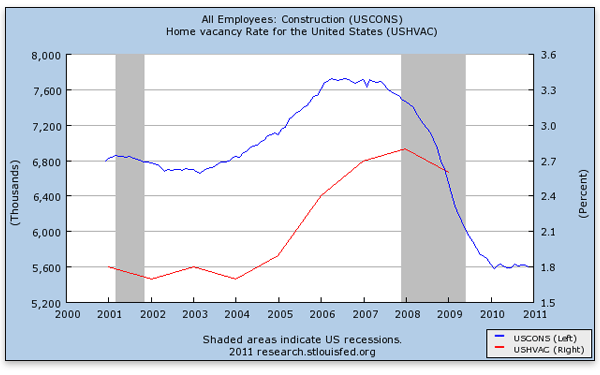

Também é possível obter um forte suporte empírico para a alegação austríaca de que a expansão imobiliária desviou uma quantidade insustentável de recursos reais (inclusive mão-de-obra) para aquele setor, o qual no fim das contas entrou em colapso e provocou um aumento agudo no desemprego. O gráfico a seguir compara o emprego total na construção civil (linha azul, eixo da esquerda) com a taxa de desocupação dos imóveis (linha vermelha, eixo da direita), mostrando claramente uma bolha especulativa: as pessoas estavam comprando casas não para morar nelas, ou mesmo para alugá-las, mas apenas para revendê-las quando o preço subisse. Observe a conexão entre a bolha especulativa imobiliária e os trabalhadores atraídos para a -- e depois expelidos da -- construção civil:

Quando se trata de aplicar a teoria austríaca genérica para o recente ciclo de expansão e recessão, é preciso pensar globalmente. Durante a expansão econômica, grande parte do crescente fluxo de bens de consumo usufruído pelos americanos foi fisicamente produzida na China e em outros países estrangeiros. Colocando em termos que Krugman irá apreciar, podemos dizer que o crescimento das importações (que entram na equação do PIB subtraindo) ocorrido nesse período foi consistente com uma "saudável" sequência de aumentos no PIB, não porque houve um aumento nas exportações (não houve), mas sim porque os cidadãos americanos e seu governo continuaram gastando cada vez mais a cada ano (desta forma impulsionando C, I e G), de modo que isso mais do que compensou o crescente déficit na balança comercial.

Não há nada de errado com um déficit na balança comercial (ou, mais corretamente, um déficit na conta-corrente) per se. Em outro artigo, expliquei como uma economia muito saudável e com crescimento sustentável pode apresentar uma sequência indefinida de tais déficits, à medida que o resto do mundo corria para investir em um país dotado de políticas atrativas.

Porém, quando se trata do boom imobiliário ocorrido sob George W. Bush, o acúmulo de utilitários esportivos, TVs de plasma e consoles de videogame nas casas dos americanos era algo claramente insustentável. Não porque -- como na minha história do sushi -- os americanos estavam se esquecendo de fazer as manutenções de rotina, mas sim porque era impossível que os americanos mantivessem a "produção total" -- a qual é muito imperfeitamente capturada pelos números oficiais do PIB -- no estonteante nível necessário para sustentar a extravagância.

Falando mais claro: os americanos compravam casas na esperança de que elas se valorizariam para sempre, o que lhes dava a sensação de enriquecimento eterno. Baseando-se nessa errônea noção, os americanos refinanciavam suas hipotecas (conseguiam mais empréstimos nos bancos dando seus imóveis como garantia, os quais se valorizavam continuamente, o que facilitava novos empréstimos) e gastavam todo o dinheiro recém-emprestado comprando e importando bens de consumo (o que aumentava o déficit na conta-corrente). Essa farra só poderia ser mantida caso os investidores estrangeiros continuassem comprando papeis de hipotecas vendidos pelos bancos. (Esse financiamento estrangeiro permitia que os americanos continuassem importando bens para satisfazer seu desejo de consumo).

Tão logo houvesse uma desvalorização nesses imóveis, todo o castelo de cartas cairia.

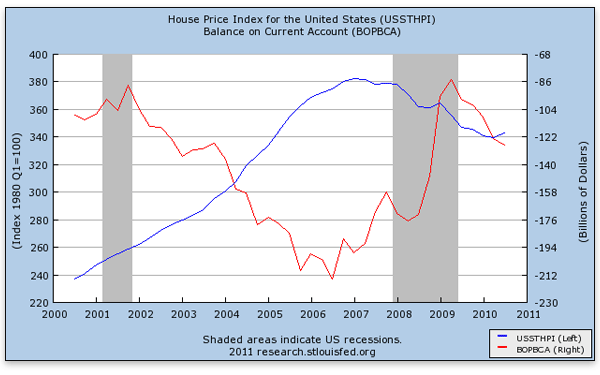

Para ter certeza de que essa história intuitiva bate com os fatos, podemos fazer um gráfico comparando um índice de preços dos imóveis (linha azul, eixo da esquerda) ao saldo da conta-corrente (linha vermelha, eixo da direita). O gráfico abaixo mostra perfeitamente que, à medida que a bolha imobiliária ia inflando, a conta-corrente foi se tornado cada vez mais negativa (as importações iam aumentando). E então, quando a bolha imobiliária estourou, o déficit na conta-corrente começou a diminuir praticamente ao mesmo tempo, que foi quando os consumidores americanos (e os investidores estrangeiros) voltaram à racionalidade.

É claro que os modelos de Krugman, bem como sua interpretação, também podem incorporar as evidências acima. Logo, ele compreensivelmente poderia alegar que não há motivo para dar mais crédito para a teoria austríaca do que para a teoria dele próprio.

Mas, por outro lado, eu posso apontar pelo menos dois episódios em que a teoria do "reajuste dos setores" defendida pelos austríacos claramente possui mais poder explanatório do que a teoria de "demanda insuficiente" defendida por Krugman. Mais especificamente, no final de 2008, Krugman argumentou que o estouro da bolha imobiliária pouco tinha a ver com a recessão, pois as últimas estatísticas haviam mostrado que o desemprego no nível estadual tinha pouca relação com os declínios nos preços dos imóveis ocorridos nos estados.

Entretanto, eu mostrei que olhar a mudança anual no desemprego tomando por base o final do ano de 2008 não poderia de modo algum ser considerado um teste honesto. Se olhássemos as mudanças no desemprego a partir do momento em que a bolha imobiliária estourou, então cinco dos seis estados que vivenciaram os maiores declínios imobiliários estavam também na lista dos seis estados que tiveram os maiores aumentos no desemprego.

Em outra ocasião (em meados de 2010), Krugman mais uma vez imaginou ter desferido um golpe fatal na teoria do reajuste dos setores ao apontar que o setor industrial havia perdido mais empregos do que o setor da construção civil. Eu mostrei que isso também era um engodo, pois, pra começar, o setor industrial tinha muito mais empregados. E quando se analisava os declínios em termos percentuais, a construção civil de fato havia contraído muito mais severamente que o setor industrial. Ademais -- e exatamente como prevê a teoria austríaca --, o declínio do emprego na indústria de bens de consumo duráveis foi pior do que na indústria de bens de consumo não duráveis, ao passo que o declínio no setor varejista foi o mais brando dentre os quatro.

Esses são episódios muito importantes. Quando Krugman achava que os números estavam a seu favor, ele alegremente difamava a teoria do ajuste dos setores; ele supôs que seu próprio modelo era perfeitamente capaz de explicar a situação caso o colapso imobiliário realmente não tivesse muito a ver com o cataclismo que varreu o mercado de trabalho. E, como o próprio Krugman argumentou, tivesse ele utilizado testes válidos, os resultados de fato teriam desafiado a teoria austríaca.

Portanto, agora que vimos que as mudanças no emprego realmente estão de acordo com a explicação austríaca, deveríamos estar mais confiantes de que ela apreende ao menos uma parte importante de toda a história. Repetindo: eu não planejei encontrar dados que fossem compatíveis com a exposição misesiana para, só então, finalmente criar alguns gráficos que chegassem ao resultado desejado. Ao contrário: Krugman imaginou ter encontrado uma falsificação da teoria, mas o fato é que tudo o que ele conseguiu fazer foi apenas conduzir um experimento ruim.

Como foi Krugman quem armou e criou as condições para esses dois desafios, é bastante significativo que a teoria austríaca tenha sido aprovada com distinção. Mais ainda: é significativo que a própria teoria de Krugman não consiga explicar as reais mudanças ocorridas no mercado de trabalho americano. Lembre-se: Krugman não se sentiu nem um pouco constrangido pelos dados quando ele (erroneamente) imaginou que a bolha imobiliária não tivesse praticamente nada a ver com o problema do desemprego.

Isso é muito importante porque foi Krugman quem notoriamente defendeu (em 2002) e depois defendeu novamente (com advertências em 2006) a criação de uma bolha imobiliária para estimular a economia americana.

Não estou aqui querendo praticar um ataque à pessoa de Krugman ao dizer isso: é bastante significativo que o modelo defendido por Krugman tenha recomendado uma bolha imobiliária como solução para a recessão criada pelo estouro da bolha das empresas de internet no início da década de 2000, mesmo sabendo-se que -- como vimos -- o modelo de Krugman é obviamente inferior à explicação austríaca quando se trata de avaliar o efeito colateral da bolha imobiliária.

Conclusão

Não afirmo que a teoria austríaca dos ciclos econômicos apreenda cada pertinente detalhe das atuais recessões. O que eu realmente afirmo é que uma teoria -- incluindo-se aí quaisquer modelos keynesianos de Paul Krugman -- que ignore a distorção que ocorre na estrutura do capital durante períodos de expansões econômicas insustentáveis não pode de maneira alguma receitar corretamente soluções para uma recessão.

[Para acompanhar o desafio público que Murphy fez a Krugman, acesse www.krugmandebate.com]

Comentários (22)

Deixe seu comentário