“Mein Kampf” e o paradoxo do direito autoral

Desde a morte do ditador alemão, o estado da Bavária, que titularizava os direitos sobre o livro, se recusava a autorizar a reimpressão da obra sob o pretexto de evitar propagação de ideias nazistas.

Se, por um lado, o fim do prazo de validade dos direitos permitirá a publicação de importantes edições acadêmicas, por outro, também viabilizará edições bem menos honestas de grupos neonazistas. Afinal, o traço característico do domínio público é a possibilidade de qualquer pessoa fazer uso da obra da forma que bem entender, independentemente de autorização ou remuneração. A republicação do livro é controversa, despertando o debate sobre liberdade de expressão para discursos odiosos[1].

Desde já, antecipo que estou do lado daqueles que defendem a liberdade de expressão absoluta, até para os textos mais repulsivos, como é o caso de Mein Kampf. Mas o foco aqui não é a defesa da publicação do livro, agora em domínio público, mas o passado de controle e censura possibilitado pela legislação de direitos autorais.

O fato de uma lei -- que a Suprema Corte americana já rotulou de "motor da liberdade de expressão"[2] -- poder ser utilizada como instrumento de censura é o que o professor Melville Zimmer chamou, ao seu tempo, de um "paradoxo largamente ignorado"[3]. A história do livro de Aldolf Hitler nos dá exemplos desse paradoxo. Como considero a relação entre copyright e liberdade de expressão inconciliável, espero que a compreensão deste conflito, a partir do exemplo de Mein Kampf, ajude a mudar a perspectiva do debate sobre liberdade de expressão para incluir o necessário questionamento das leis de direitos autorais.

Dois momentos dessa história merecem análise. Um deles é a própria decisão do governo bávaro de não autorizar novas edições de Mein Kampf. O outro é anterior à guerra e se refere a uma disputa judicial em que o Fuhrer, exercendo seus direitos de autor nos EUA, saiu vencedor. Comecemos por este.

Direito autoral como instrumento de censura e controle de Mein Kampf

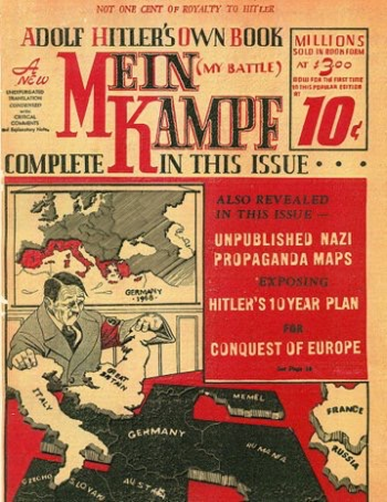

O caso teve como protagonista um jornalista chamado Alan Cranston, posteriormente senador nos Estados Unidos por mais de duas décadas (1969-1993). No final dos anos 1930, Cranston prestou serviços como correspondente internacional na Europa para a agência de noticias International News Service (INP). Fluente em alemão, o jovem repórter teve a oportunidade de ler Mein Kampf quando ainda inexistiam traduções em inglês para o público americano. De volta aos EUA, Cranston se indignou ao folhear uma versão bastante resumida do livro de Hitler em uma livraria de Nova York, inteiramente editada para tornar o texto do líder nazista mais palatável aos leitores americanos.

Cranston então sugeriu a um amigo editor a publicação de uma versão própria, condensada em apenas 32 páginas, destacando justamente os trechos deploráveis que o editor americano de Hitler havia estrategicamente expurgado. O autor ainda incrementou o livro com comentários desmascarando a propaganda hitlerista. Por fim, a edição garantia: "nenhum centavo de royalty para Hitler".

Ao preço de 10

centavos de dólar (o livro oficial era vendido por 3 dólares), a obra de

Cranston vendeu 500 mil unidades em apenas 10 dias. Houghton Mifflin, a editora

americana de Hitler, imediatamente processou Alan Cranston por infração de

direitos autorais. Um juiz de Connecticut atendeu ao pedido e determinou a

imediata suspensão da distribuição da edição anti-nazista[4]. O ano era

1939, poucos meses antes da invasão alemã à Polônia. Em um momento crítico da

história, a população americana foi impossibilitada de conhecer o verdadeiro

pensamento do líder nazista e seus planos de conquista da Europa[5].

Ao preço de 10

centavos de dólar (o livro oficial era vendido por 3 dólares), a obra de

Cranston vendeu 500 mil unidades em apenas 10 dias. Houghton Mifflin, a editora

americana de Hitler, imediatamente processou Alan Cranston por infração de

direitos autorais. Um juiz de Connecticut atendeu ao pedido e determinou a

imediata suspensão da distribuição da edição anti-nazista[4]. O ano era

1939, poucos meses antes da invasão alemã à Polônia. Em um momento crítico da

história, a população americana foi impossibilitada de conhecer o verdadeiro

pensamento do líder nazista e seus planos de conquista da Europa[5].

O segundo momento de destaque ocorre ao fim da guerra e persiste nos 70 anos seguintes. Após a morte do ditador alemão e o fim do regime nazista em 1945, coube aos Estados Unidos decidir o que fazer com o livro, já que o último endereço de Hitler havia sido em Munique, território ocupado pelos americanos. Os direitos foram passados ao estado da Bavária, que jamais permitiu novas impressões da obra. A decisão só contribuiu para criar uma aura mística sobre o livro.

O difícil acesso ao texto impediu seus leitores, especialmente os alemães, de repudiá-lo[6].

É preciso ressaltar que Mein Kampf não foi banido da Alemanha. Não era ilegal possuir o livro nem vender ou comprar. Edições antigas sempre estiveram à disposição em sebos e bibliotecas e, mais recentemente, na internet. E o governo bávaro nem sempre foi bem sucedido em impedir a publicação da obra fora da Alemanha[7]. De qualquer modo, se é verdade que a proibição não impediu totalmente a circulação do livro, limitou imensamente o acesso à obra e, principalmente, a edições acadêmicas com abordagem crítica.

O que a história do livro revela -- e esse é o ponto que importa destacar -- é como a legislação de direitos autorais pode ser utilizada de várias maneiras para controlar o acesso da sociedade ao que pode ser lido. Em momentos distintos, e por razões diversas, vetou-se a divulgação de visões alternativas sobre a principal fonte da ideologia nazista.

Vejamos como a aplicação da lei permitiu esse controle. Afinal, como uma norma que supostamente deve incentivar a disseminação de ideias pode ser usada para reprimi-la de forma explícita?

O inconciliável paradoxo do direito autoral

Diz-se que o direito autoral deve ponderar dois interesses contrapostos. De um lado, o dos autores, que mereceriam proteção a suas obras para serem remunerados e continuarem a ter incentivo para produzir. De outro, o da sociedade, que deveria ter acesso ao conjunto de obras culturais disponíveis tanto para consumo como para a criação de novas obras[8]. Esse equilíbrio, bem estabelecido, supostamente fomentaria a liberdade de expressão de nossa sociedade nos diversos campos das artes, ciência e literatura[9].

Para balancear esses interesses, as leis proíbem, como regra, a reprodução de obras alheias sem autorização do autor, mas admitem excepcionalmente o uso não-autorizado para atender certos fins sociais, informativos e educacionais, especialmente quando feitos sem fins lucrativos.[10] Essa é a tônica da lei no mundo inteiro, incluindo o Brasil.

O que salta aos olhos no caso de Mein Kampf é que nenhuma interpretação da legislação de direitos autorais que levasse em conta seus fundamentos principiológicos poderia logicamente justificar a supressão da liberdade de expressão nos dois momentos relatados. E, ainda assim, ela ocorreu.

Cranston obviamente não quis se apropriar da obra de Hitler, pegando carona no sucesso alheio, mas acentuar seus trechos mais ignóbeis com nítida intenção de crítica. É verdade que ele poderia ter escrito um livro diferente, apontando as omissões do livro oficial com suas próprias palavras. Mas a mensagem não seria eficaz. Cranston entendeu que para fazer com que seus leitores repudiassem o autor, bastaria acentuar algumas passagens do livro. Essa sua maneira de transmitir uma ideia foi limitada e o meio jurídico para isso foi a legislação de direito autoral[11].

Também a posição do governo da Bavária não tem justificativa nos fundamentos do direito autoral. O direito de não autorizar publicação decorre do direito do autor de escolher, de acordo com sua conveniência, como e quando lucrar com a obra. O governo bávaro jamais se preocupou com isso. Usou a lei apenas porque ela não exige justificativa para negar autorização. Era a alternativa mais fácil para, em seu juízo, impedir a propagação daquelas ideias[12]. Simples censura prévia.

Infelizmente, durante todo esse período, não se tem notícia de um debate no qual tenha havido contestação não apenas da postura inflexível dos membros do governo da Bavária, mas do próprio instrumento jurídico que permitiu tal controle.

Nota-se, assim, que por mais que os direitos do autor sejam limitados pela própria lei que os concedeu, tais limitações são sempre interpretadas de forma estreita. Uma dessas limitações foi arguida, em 2012, pelo editor britânico Peter McGee para defender sua publicação de Mein Kampf (sob o titulo Das unlesbare Buch -- "O livro que não pode ser lido") em ação movida contra ele pelo Estado da Bavária. A edição, sustentava McGee, era um trabalho científico que continha apenas 1% de excertos do texto original e, portanto, se enquadraria na exceção para citação contida na lei alemã de direito autorais. O Tribunal Regional de Munique, porém, decidiu contra a publicação. Segundo os juízes, a versão ia muito além do escopo da exceção de citação, tratando-se de uma obra com meros extratos do original acompanhados de algumas anotações informativas[13].

Esse é o paradoxo do direito autoral: a lei que deve promover a liberdade de expressão é a mesma usada para limitá-la severamente. Digo que é inconciliável porque o equilíbrio entre os direitos contrapostos proposto pela lei depende da interpretação de juízes e também da disposição dos criadores e distribuidores de obras intelectuais de enfrentar batalhas judiciais para fazer valer seus direitos. O fardo que essa insegurança representa para a liberdade de expressão é imensurável.

Embora muitos escritores associem esse fardo ao advento da internet e à extrema facilidade que se tem hoje de reproduzir e compartilhar obras culturais em arquivos digitais, percebe-se que esse conflito não é algo do nosso tempo. O que a internet exacerbou foi a identificação desse paradoxo pelo cidadão comum, hoje não mero consumidor, mas produtor e distribuidor de conteúdo em canais como YouTube e Soundcloud e redes sociais como Instagram e Facebook, sem falar nas plataformas ilegais de compartilhamento P2P, como Popcorn Time e Stremio. Para os jovens que fazem uso dessa tecnologia, a natureza irremediável do choque entre direito autoral e liberdade de expressão é evidente.

Desde o trabalho pioneiro de Melville Nimmer, muitos estudiosos passaram a se dedicar ao conflito entre direito autoral e liberdade de expressão[14]. Hoje, embora exista consenso no meio acadêmico de que a aplicação da lei já impõe um custo muito maior do que o incentivo que ela pretende fornecer, a grande maioria ainda acredita que meros ajustes legais podem ser suficientes para resolver esse desequilíbrio (basicamente aumentando as hipóteses legais de uso não-autorizado). Ignoram, contudo, os efeitos inibidores da insegurança jurídica gerada pelas variadas interpretações da lei[15].

Isso sem falar no fato de que leis de propriedade intelectual são atrativas ao rent-seeking, como indica a última expansão do prazo de direitos autorais nos Estados Unidos, em 1998 (a lei foi denominada sarcasticamente de Mickey Mouse Protection Act, pois foi patrocinada, dentre outros, pela Disney em face da iminente perda dos direitos sobre o famoso ratinho). Em vez de empregar recursos em inovação, grandes corporações muitas vezes julgam ser mais eficaz investir em lobby no Congresso.

Conclusão

O debate despertado pelo domínio público de Mein Kampf vem rendendo inúmeras manifestações em defesa da liberdade de expressão, inclusive para textos execráveis como o manifesto de Hitler[16]. Proponho incluir o questionamento sobre direitos autorais porque a trajetória de Mein Kampf, dentre inúmeros outros exemplos, expõe a impossibilidade de se conciliar um privilégio estatal com uma liberdade negativa, como a liberdade de expressão.

Se tais direitos não podem conviver, a defesa da liberdade de expressão plena vai depender de revisitarmos os fundamentos éticos e principalmente econômicos que justificam as leis de direitos autorais, para eliminar de uma vez por todas a retórica do direito autoral como propriedade[17]. Cabe aos seguidores da Escola Austríaca, especialmente, aprofundar esse debate, uma vez que o argumento econômico predominante na defesa da propriedade intelectual é a defeituosa teoria dos bens públicos[18].

Isso não significa que as declarações feitas em prol da publicação não tenham um papel importante no atual contexto do livro. Muito pelo contrário. A liberdade ainda está em risco mesmo com o fim do prazo de validade dos direitos, pois há quem considere a publicação do livro incitação ao ódio racial, o que é definido como crime em muitos países[19].

O direito autoral, como vimos, é instrumento de censura, mas certamente não é o único. Mein Kampf precisa ser publicado, em edições livres, manipuladas ou não. O mal precisa ser exposto para ser contraposto. Só o enfrentamento intelectual nos livrará de ideologias criminosas.

Para citar conhecida frase de Ludwig von Mises, "ideias, e apenas ideias, podem iluminar a escuridão"[20].

__________________________

Leia também nossos artigos sobre "Direitos Autorais".

[1] O site do Instituto de História Contemporânea de Munique compilou vários artigos, em diversos idiomas, sobre a controvérsia gerada pelo fim do prazo dos direitos sobre o livro: http://www.ifz-muenchen.de/aktuelles/themen/edition-mein-kampf/dokumentation-mein-kampf-in-der-oeffentlichen-diskussion/.

[2] Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters., 471 U.S 539, 558 (1985)

[3] NIMMER, Melville B. Does copyright abridge the first amendment guaranis of free speech and press?, 17, UCLA L. REV. 1180-1181, 1970.

[4] Entrevista com Alan Cranston, disponível em: http://globetrotter.berkeley.edu/people/Cranston/cranston-con2.html.

[5] A editora Houghton Mifflin ainda teria um outro embate judicial contra a pequena editora Stackpole and Sons, da Pensilvânia, que havia publicado a obra completa com tradução própria. A Houghton Mifflin processava em nome da editora Reynal & Hitchcock, para quem havia licenciado os direitos para uma edição sem expurgos. Em sua defesa, a Stackpole and Sons defendia a tese de que Hitler, que havia abdicado sua cidadania austríaca, era apátrida quando a obra foi registrada nos Estados Unidos e que por isso não poderia ser titular de direito de autor no país. A Corte de Apelações para o Segundo Circuito deu ganho de causa à Houghton Mifflin, firmando a tese de que apátridas também podem ter copyright. Disponível aqui. O caso contra a Stackpole não envolveu diretamente o direito de expressar uma determinada visão da obra alheia, mas de uma versão que competiria diretamente com obra licenciada. Ainda assim, considerando a importância da tradução e edição para o sentido do texto, fica claro que a liberdade de expressão precisa ser limitada para satisfazer o direito autoral.

[6] No fim dos anos 1940 e por toda a década de 1950 os alemães evitaram o assunto Hitler. Thomas Sandkuhler, biógrafo de Hitler, relata que uma pesquisa nos anos 1950 revelou que metade dos alemães ocidentais ainda considerava que Hitler teria sido um dos maiores estadistas da Alemanha se não houvesse começado a guerra. O tema voltou à tona na década de 1960 com o julgamento de vários líderes da SS, em Frankfurt, e de Aldolf Einchmann, julgado e executado em Israel. Detalhes do holocausto foram revelados, resultando em um doloroso conflito de gerações. Ver mais sobre o tema em reportagem da revista The Economist, disponível aqui.

[7] Relato sobre a situação do livro em outros países: https://web.archive.org/web/20110605042124/http://www.newstatesman.com/200106250039.

[8] BRANCO Jr., Sérgio Vieira. Direitos Autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 176.

[9] Tal como pensado pelos pais fundadores dos EUA, e expressamente previsto na Constituição americana, o direito autoral deve constituir um direito exclusivo temporário que serve para promoção do "progresso das ciências e das arte úteis".

[10] Nos Estados Unidos, há a cláusula aberta do fair use, que leva em conta os seguintes fatores:

- o propósito e tipo de utilização, incluindo se o mesmo é de natureza comercial ou educacional sem fins lucrativos;

- a natureza do trabalho copiado;

- a quantidade e proporcionalidade do copiado em relação ao todo; e

- o efeito do uso relativamente ao mercado potencial ou valor do trabalho sob direito de autor.

No Brasil, há uma lista fechada de possibilidades. Segundo a lei:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

I - a reprodução:

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

[11] Segundo a lei brasileira atual (9610/98), o direito do editor de Hitler poderia ser assegurado com base nos seguintes artigos:

Art. 24. São direitos morais do autor:

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I - a reprodução parcial ou integral;

Em defesa da edição de Cranston, poder-se-ia arguir a exceção do inciso III do art. 46:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direito autorais:

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra.

De qualquer modo, a publicação dependeria da disposição do autor e editor de enfrentar uma batalha judicial e da eventual interpretação de um juiz.

[12] Alguns países concedem também o chamado direito moral de retirar a obra de circulação quando bem entender. A lei brasileira concede esse direito nas seguintes condições: Art. 24. São direitos morais do autor: (…) VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem.

[13] Mais sobre o caso, em inglês.

[14] Vale conferir os seguintes trabalhos, repletos de exemplos do mencionado paradoxo: WETANEL, Neil Weinstock. Copyright's paradox. New York: Oxford University Press, 2008. No Brasil: TRIDENTE, Alessandra. Direito Autoral: paradoxos e contribuições para revisão da tecnologia jurídica no século XXI. São Paulo: Elsevier, 2008.

[15] Além dos citados anteriormente, ver: LESSIG, Lawrence. The future of ideas: the fate of commons in a connected world. New York: Vintage Books, 2002; LITMAN, Jessica. Digital copyright. New York: Prometheus Books, 2001; FISHER III, William W. Promises to keep: technology, law and the future of entertainment.Stanford: Stanford University Press, 2004; LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia e Cultura. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

[16] Em português, matéria do Globo mostra a variedade de opiniões sobre o assunto. Em defesa da liberdade de expressão, importante texto do rabino Shmuley Boteach. Na trincheira libertária, Sthepen Hicks opina.

[17] Contra a propriedade intelectual: KINSELLA, Stephan. Contra a propriedade intelectual. Tradução de Rafael Hotz. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises, 2010; BOLDRIN, Michelle; LEVINE, David K. Against intelectual monopoly. New York: Cambridge University Press, 2008. BOLDRIN, Michele; LEVINE, David K. The case against patents. Journal of Economic Perspectives, v. 27, n. 1, p. 3-22, 2013. SCHAFFER, Buttler. The libertarian critique of intellectual property. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2014; ROTHBARD, Murray, N. Man, economy and state with power and market. 2. ed., Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2009. Explorando o aspecto anticoncorrencial das leis de propriedade intelectual: RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Os fundamentos contra o antitruste. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

[18] POSNER, Richard. Intellectual property law: the law and economics approach. Journal of Economical Perspectives -- Volume 19, número 2 -- Spring, 2005, p. 57-73. Disponível em: http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Courses/StratTech09/Lectures/IP/Papers/posner05.pdf. Acesso em 02/01/2016.

[19] No Brasil, a historiadora da USP Maria Luiza Tucci Carneiro defende processo por crime de racismo para quem publicar Mein Kampf: http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,a-reedicao-do-odio-imp-,1146943.

[20] Do clássico: MISES, Ludwig von. As seis lições. Tradução de Maria Luíza Borges. 7. ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2009, p. 101.

Comentários (113)

Deixe seu comentário